オフィスも働き方改革(3)

今回は前回に続いて、オフィスの生産性向上の変数としての「集中できる環境」に焦点を当てます。

1.ウェルビーングと作業環境

企業戦略の一貫として位置づけされたウェルビーングは特にそれを増大させるために意図的にデザインされたオフィス環境では明らかに効果を生みます。ウェルビーングとは、「現代的ソーシャルサービスの達成目標として、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」をいいます(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)。

調査結果がこれを証明しています。オハイオ州立大学では、ホワイトカラーのワーカーを2つのグループに分け、2つの全く異なる環境のもとでの人々のストレスレベルを検証しました。まずは低い天井と空調エアコンの音がうるさく古いオフィス、もうひとつは天窓があるオープンレイアウトを採用した、新しく改装されたオフィスです。17ヶ月経った後での調査では古いオフィスに配置された人々の方が働いていなくてもストレスを多く感じていたということです。そして、将来的な心臓疾患につながる可能性を引き出すのに十分な違いをもたらしたことが明らかになりました。

参照:https://www.steelcase.com/asia-ja/research/articles/topics/wellbeing/boosting-workplace-wellbeing/

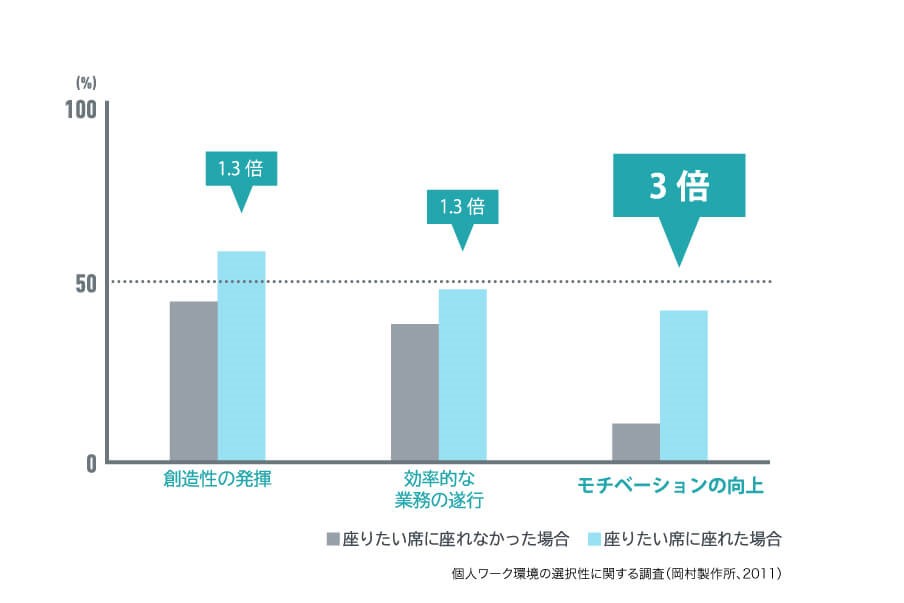

岡村製作所(2013年)の調査によると、座りたい席に座れた場合では、そうでない場合よりも仕事へのモチベーションが3倍にもなり、そして創造性や効率なども3割向上するのです。

Q.オフィスの中で働く場所を選ぶことは仕事に影響を与えますか?

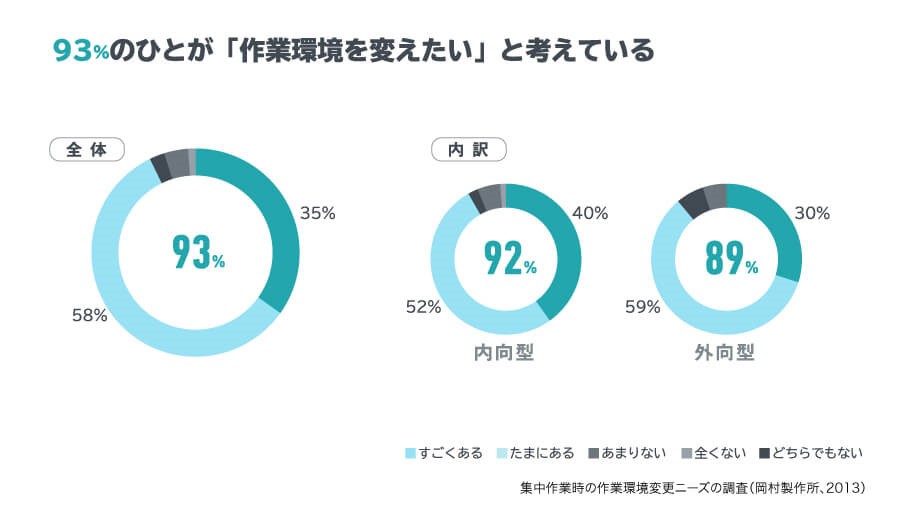

また「作業環境を変えたい」と考えているワーカーが全体で93%(内向型は92%、外向型は89%)もいます。ワーカーにとって、作業環境は重要なウエートを占めています。

Q.ひとりで作業をしているとき、仕事の内容によって作業環境を変えたいことがありますか?

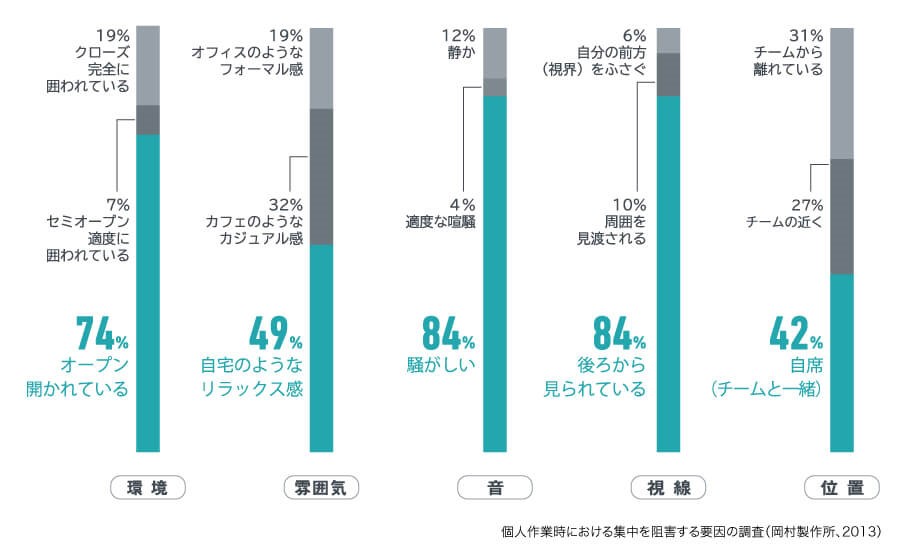

Q.オフィスにおいてあなたの集中を阻害する要因は?

オフィスにおいて集中を阻害する要因におけるワースト3は、「騒がしい」(84%)、「後ろから見られている」(84%)、「オープンや開かれた環境」(74%)です。これらの阻害要因を解消するには、一日のうちで異なる作業をサポートする多種多様なセッティングを提供することです。オープンとクローズ、「個人」と「交流」の両方のスペースなど、ワーカーが仕事に必要なワークプレイスを選択できれば、ストレスを軽減し、モチベーションを向上させる効果をもたらします。

参照:http://workmill.jp/webzine/20160209_report1.html

2.「集中できる環境」をつくるには

(1)間仕切りの空間

印刷機器販売のデュプロ(東京都豊島区)には「DEN(デン)」と呼ばれるスペースがあります。並んだ机には前と左右の三方に間仕切りが付けられ、1区画ごとがほぼ独立した空間。電話や打ち合わせなどの声が活発に飛び交う社内でこの場所だけは静けさが漂う。デンとは洞穴、書斎、隠れ家といった意味です。2007年にオフィスを移転した際、固有の席を設けず自由に選べる「フリーアドレス制」を導入。普段は会わない営業職と技術職が隣り合って座った結果、新しいアイデアが生まれるなどコミュニケーション活性化の狙いは奏功しましたが、「活気があり会話が多い場所というのは集中作業に向かない」と同社のオフィス改革担当者は説明します。

印刷機器販売のデュプロ(東京都豊島区)には「DEN(デン)」と呼ばれるスペースがあります。並んだ机には前と左右の三方に間仕切りが付けられ、1区画ごとがほぼ独立した空間。電話や打ち合わせなどの声が活発に飛び交う社内でこの場所だけは静けさが漂う。デンとは洞穴、書斎、隠れ家といった意味です。2007年にオフィスを移転した際、固有の席を設けず自由に選べる「フリーアドレス制」を導入。普段は会わない営業職と技術職が隣り合って座った結果、新しいアイデアが生まれるなどコミュニケーション活性化の狙いは奏功しましたが、「活気があり会話が多い場所というのは集中作業に向かない」と同社のオフィス改革担当者は説明します。

営業部の男性社員は「顧客への提案書や見積書の作成など、集中して作業したいときにデンを利用する」と言います。半年前までは雑然とした営業所が拠点だったという別の男性社員は「ここには個人の空間がある」と満足そうに話します。

参照:

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO19124980Q0A131C1WZ8000?channel=DF130120166128&style=1

(2)可動式の間仕切り

■限られたオフィス空間の中で、集中とコミュニケーションを同時に成立させるためには?

社内は見通し良くありたい。コミュニケーションを重視するのであれば、社内は仕切りのない1フロアにして、社内で起きていることをフロアにいる社員全員が感じられるようにすることが理想です。

他方、社内に設計部門と営業部門など、ワークスタイルの異なる部門がある場合、一方は集中のための静かさが必要となると、集中できる空間づくりも必要になってきます。

限られたオフィス空間の中で、集中とコミュニケーションを同時に成立させるために、どのように間仕切りをしていくかは大きな課題で、社内のオフィスづくり担当者の悩みでもあります。

その課題を、独自の空間デザインで解決したのが株式会社ミダス(築地)。株式会社ミダスは、創業以来5,000件を超えるプロジェクトを成功させてきた老舗の空間デザイン会社です。

■集中とコミュニケーションを同時に成立させる秘密は、社内を横断する可動式の間仕切りにあり

この写真は、可動式間仕切りを中心にして、向かって左側が打ち合わせの会話が多いプロジェクトマネジメント部門、右側が集中を必要とする設計部門、それぞれが同時に収まるように撮影したものです。社内を貫く間仕切りでオフィス空間を大きく2つに分割していることがわかります。

間仕切りは天井のレールに吊り下げることで、軽い力で動かせるように設計されており、女性でも簡単に開け閉めすることができます。集中が必要なエリアは閉めて、そうでないときは開けてと、間仕切りで完全に締め切ることはなく、その時々で開閉して間仕切りを活用していることが多いとのことです。

■単なる間仕切りではない、4層ホワイトボードによる情報ストック、アイデア醸成機能

この間仕切りはホワイトボードになっているので、進行中のプロジェクトのアイデアや案件内容など、チームミーティングのホワイトボードとしても頻繁に利用されています。

間仕切りのホワイトボードは4列のレール上に4層重なっていますが、空間を仕切るためであれば2層でも充分なはずです。その理由は、「情報をストックして、アイデアを醸成するため」とのことです。

ホワイトボードが1枚しかないと、打ち合わせが終わったら消す必要が出てくる。会議でホワイトボードに書いたブレストのメモを次回まで取っておけたら続きが書ける。この4層構造のホワイトボードなら、消さずに残しておける。書いたパネルは残すために移動させて、次の打ち合わせには隣のレールのホワイトボードを持ってくれば済む。書きかけのアイデアは、当初参加していないメンバーも残されたメモを見て、後日アイデア出しに参加できる。空間デザイン会社らしい素晴らしいアイデアです。

■いつものデスクが集中コーナーに変身!デスク上フェルトパーテーションをオーダーメイド

写真のデスク風景は設計部門のデスクをスローシャッターで撮影したもの。設計部門のデスクは、フリーアドレスタイプのデスクを使っています。

(注) 社員の座席は、現在、期間限定にて固定使用を実験中。

写真中央の女性に注目すると、デスク左右をグレーカラーのフェルトパーテーションに囲まれています。このグレーのパーテーションパネルは、机に差し込むだけで取り付けできるフェルト製のオーダーメイドで、吸音と視線をさえぎる機能を持っています。集中して作業したい社員は、自分の両脇にフェルトパーテーションを取り付けることで、そこが集中スペースに変身するのです。

設計部門の仕事上、集中して仕事をすることが多いのですが、チームメンバーとのコミュニケーションは仕事には欠かせません。集中とコミュニケーションのバランスを取るアイデアが、この取り外し可能なフェルトパーテーションなのです。

■フォーラムエリアをセミナー開催から少人数打ち合わせまで使い分けられる秘密は、ロールスクリーン間仕切りにあり

左の写真は、セミナー開催できるフォーラムエリア。普段は少人数の打ち合わせにも使えるよう、ここでもミダスらしい、空間を仕切りつつ、つなげることができる秘密が隠されています。

2枚目の写真はロールスクリーンの間仕切りを下ろして、フォーラムエリアを4分割したものです。天井に複数のロールスクリーンが仕込まれていて、引き出すことで間仕切りとして利用できます。区切るエリアの大きさは、天井に25センチごとに設置されたロールスクリーンのどれを引き出すかを変えることで変更可能になっています。

この仕組みにはもうひとつポイントがあります。仕切った向こう側の人影がわかる程度に少し透けています。スクリーンで仕切った向こう側が少し見えると心理的に安心できるため、完全に遮光せず半透過のものにしています。空間づくりのプロらしい配慮です。

ロールスクリーンで仕切った向こう側を見えなくすることも可能です。隣接するロールスクリーンをもう1枚下ろして2枚にするとかなり向こう側が見えなくなります。また、完全に見えなくほうが良いような、たとえば守秘が必要な会議には、別室の会議室が用意されており、打ち合わせの内容ごとに使い分けがされています。

このように株式会社ミダスのオフィスは、限られた空間を多機能に使うアイデアが随所に施されていて、大いに参考になるものです。

参照:

https://www.shigotoba.net/midas1610_1_shuuchuushitutucomm.html