オフィスも働き方改革(2)

オフィス環境は生産性向上のためのインフラです。生産性向上の変数としての要素を「オフィスの壁面カラー」「光・照明」「香り」「アイデア創出」「レイアウト」等に分けて、あるべきオフィス環境を考察してみます。今回は「オフィスの壁面カラー」「光・照明」の2項目に焦点を当てます。

■オフィスの壁面カラー

一般的にオフィスの壁面はグレー系やホワイト系で統一されているのが多く見受けられます。常に私たちは無意識に色に影響されているのはご存知でしょうか?例えば、グレーは光が跳ね返ってくる反射率が24%しかなく、光に乏しい色です。反射率の低いグレーは人のやる気を生み出す心理的モチベーションを与える光を実に76%も奪っているのです。逆に、和室に多いベージュという色は、反射率が50%と、人間の肌色と同じ反射率でもあり、程よく光を与えてくれるので、筋肉も緩和されて穏やかな心地にさせてくれる心理効果があるのです。

1970年代のイギリスのある工場では、女性の欠勤率が高いことが悩みの種でした。そこである時、工場の壁の色をグレーから明るいベージュに変えて見ると、休む人が減り、さらに事故も減ったと言う報告があります。色は私たちの気分やその場の雰囲気を変えるだけでなく、仕事の生産性にも影響を与えていることがわかります。

米テキサス大学の研究者Nancy Kwallek氏は色が生産性に与える影響を調査するため、被験者を3つのグループに分け、赤、白、水色それぞれの部屋で与えられた作業を同じように完成させる実験を行いました。そのうちさらに被験者を2組に分け、何人かを壁の色が見えにくいように高い仕切りで囲い、残りの何人かを壁の色が見えるように低い仕切りで囲って作業をさせるようにしました。実験の結果、赤い部屋では高い仕切りで囲われた人の生産性に影響はなかったのに対して、低い仕切りで囲われた人は赤色によって生産性が妨げられる傾向にありました。しかしこの両組とも白色の部屋では仕切りの高さに関係なく、他の色の部屋より多くの作業ミスが見られたのです。「白は人の生産性を妨げるのにもかかわらず、ほとんどのオフィスが壁に白やオフホワイト、またはグレーを使っている。」とKwallek氏は言います。「研究の中には、働く人の大多数が青や青緑色の環境を好むという結果も出ている。」青や水色は私たちに良い影響をもたらすようです。

⬛壁面カラーと心理的影響の相関

参照:http://hackletter.com/?p=2833

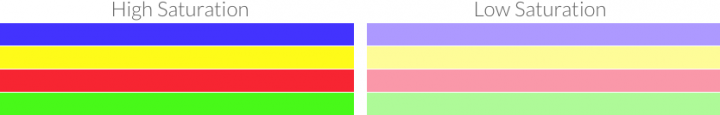

一方、著名な心理学者のAngela Wright氏によると、心理状態に影響するのは色の強さで、色そのものではないと指摘しています。同氏は「刺激的な印象を与えるか、それともリラックスさせるかを決めるのは、色そのものではなく色の強さです。強く濃い色は興奮感を与えて、薄い色は人を落ち着かせる」と解説しています。

下図はこのコンセプトをうまく表しています。

A Year of Productivityとのインタビューで、従業員の仕事の種類にどの色が適しているかをWright氏は色ごとに分類しています。

・黄色は創造力をかきたてるので、デザイナーに最適。

・赤色は肉体労働を伴う職業に最適。

・緑は会計士や金銭に関わる全ての職種に適している。

このように色を壁面、アクセントカラーに上手に取り入れていきましょう。

■光・照明

窓に関するドイツの法的な事例を紹介します。ドイツの職場規制では職場における労働者の安全と健康のための目標が設定されています。この規制の中に技術的な規則としてASRがあり、労働社会、連邦省で公表されています。 ASRのA.3.4Beleuchtung(ライティング1)に以下の記載があります。

・職場は、可能な限り十分な自然光が得られなければなりません。自然採光は照明が人工照明よりも好まれます。

・自然光は、一般に人々の健康と幸福にプラスの効果を持っています。

また、A.3.4Beleuchtungの元になったドイツの社会障害保険発行の

「BGI / GUV-I 7007 02/2008職場の昼光-高まるパフォーマンスと健康- 企業の実践のための実用的なガイド」は、主に中小企業向けに目的とされたもので、以下の記載があります。

・従業員は仕事場で外を見ることができるようにすべきです。また打合せ室や休憩所でも外を見ることができるようにすべきです。

ドイツではこのように、窓からの採光と、窓からの眺望の重要性が就業規則に記載されています。ドイツには省エネ基準の前提条件として、窓がしっかり使われるベースがあります。

具体的に窓から6m以内を採光がとれる状態とし、主たる職場環境(個室)を定めています。

※参考文献:『窓の生理的・心理的効果とその魅力』板硝子協会 建築環境WG 2016年1月

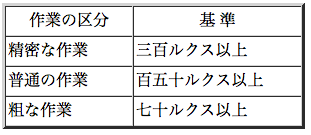

わが国では労働安全衛生規則 第四章 採光及び照明(第六百四条-第六百五条)でつぎのように規則が定められています。

(照度)

第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。(表)

(採光及び照明)

第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

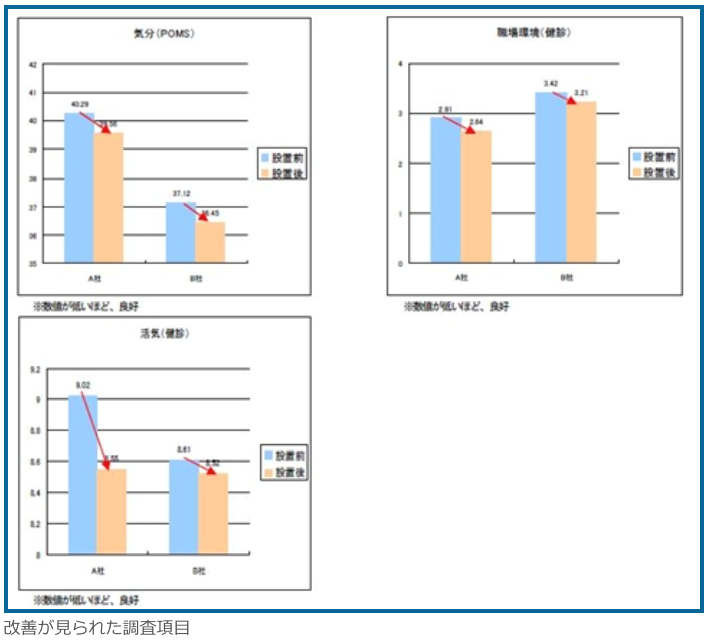

ドイツと日本では、自然光に対する認識が全く違うことに驚かされます。自然光による効果はあらゆる調査で有効性が認められています。ピースマインド総合研究所では、A社(Webシステム開発企業)とB社(コンサルティング企業)2社の従業員88名に対して調査を行いました。太陽光を反射させて室内に取り入れる採光ブラインド「ソーラーガイドシステム」をオフィスに設置。設置前と設置後における「生理面・心理面のストレス評価」を、4つの手法を用いて調査しました。太陽光を取り入れたオフィス環境は、従業員のストレス値を全体的に減少させ、特に「職場環境」をストレス要因と感じる意識が減少、「全体的な気分」「活気」が改善しました。また、健康さへの感覚、仕事のパフォーマンスにも改善傾向があります(下図)。

一方、「人間関係」「仕事以外の日常活動」「抑うつ」「イライラ」「疲労」「身体愁訴」などの項目においては、十分な改善傾向が見られていないようです。しかし、「太陽光によってストレスが増えた」「気分が悪化した」といったマイナスの結果は出ていません。

教育施設については、自然光と学習に対する集中力やストレスの度合い、出欠席率の関連性が海外で数多く調査されています。 例えば、ある調査によると、自然光を取り入れた教室の学生では、窓のない教室の学生よりも、疲労の減少や出席率の増加が見られるようになったとのことです。

※参考文献: Report The distinctive benefits of glazing

病院建築の設計において、自然光の効果と患者の健康改善効果の関係性が調べられています。日当たりの良い方位の部屋は日当たりの悪い部屋に比べて、患者の滞在期間が短いというデータがあります。また、手術後の回復に関してもある実験で明るい病室と薄暗い病室に入院している患者を比較し、明るい病室の入院患者の方が必要な鎮痛剤の量が21%少なくて済んだという報告があります。

※参考文献: Report The distinctive benefits of glazing

以上の通り、人間は自然光を好み、自然光がない部屋ではストレスを感じて生産性に影響を与えます。さらに、最近の研究では、科学者Mirjam Muench氏によって人工光が人々に睡眠を促す即効性があることも証明されています。

「夕方の時点で、日光に当たった人のが明らかにがさえていました。深夜の時点では、人工光に当たった人の方が明らかに眠そうでした」(Mirjam Muench氏)。

つまり、窓が多い場所に従業員を配置することはとても有益である、ということがわかります。自然光は光熱費のかかる人工光に比べて光熱費ゼロであり、敢えて壁で自然光を遮ることはコスト、生産性の面でムダであり、人間中心のオフィスでないといえるのです。