50代からのキャリア自立【1】

~キャリアクライシスへの対応~

◆50代社員のキャリアクライシス(危機)

高年齢者雇用安定法の施行により、定年に達した社員の希望者全員に対して、一定年齢までの継続雇用措置をとることが企業に義務づけられました。継続雇用義務を負う年齢は、平成28年現在は62歳ですが、段階的に引き上げられ、平成37年4月1日以降は65歳となります。企業としては高年齢社員が増えることによりマイナスの影響が出ないよう、彼らの処遇や働く意欲を継続させる施策を試行錯誤しているのが現状です。

そのような状況下で多くの企業が導入しているのが「役職定年制度」です。一定年齢に達すると役職を解かれ、スタッフ職としての処遇(報酬、役割)に変わる制度ですが、対象となる社員のモチベーションが下がることが課題となっています。報酬ダウンに加えて役職がなくなり、これまで部下だった後輩が上司になる立場の逆転により、自身の存在価値そのものが下がったと感じてしまうことが要因です。

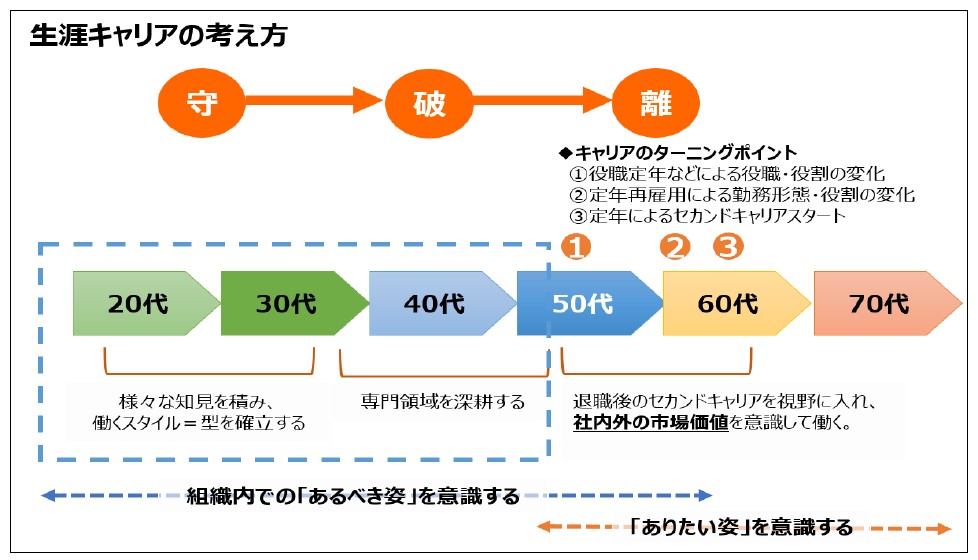

このようなキャリアの節目では、変化に対する不安から「キャリアクライシス」が起こります。このキャリアクライシスを乗り切るためには、従来の続きとしてキャリアを捉えるのではなく、【生涯キャリア】という視点で自身の考え方や働き方を点検し直し、【自分も周囲も幸福な働き方】を考えることが重要です。

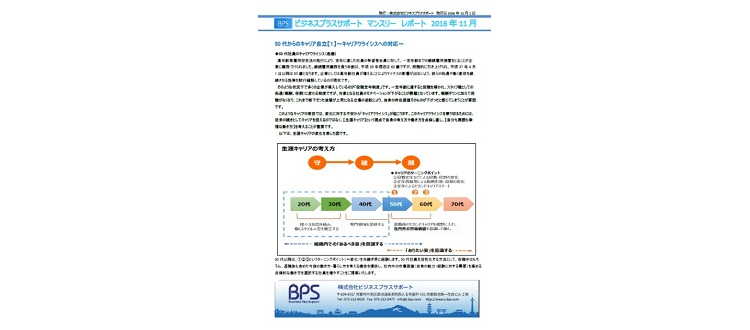

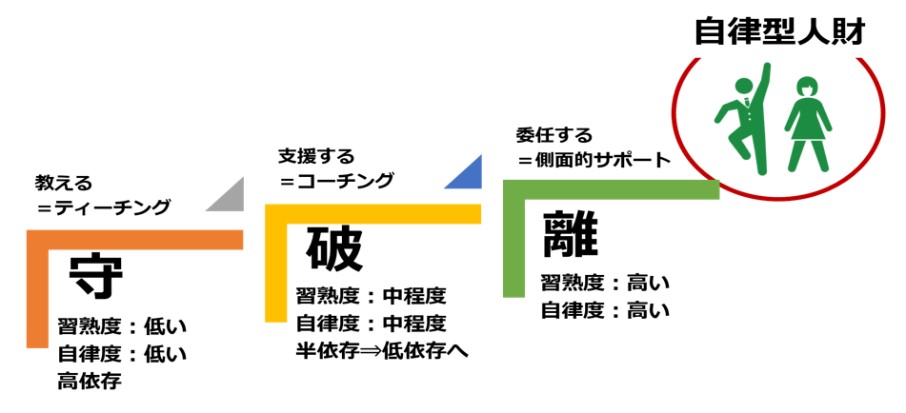

以下は、生涯キャリアの変化を表した図です。

50代以降は、①②③というターニングポイント(=変化)を矢継ぎ早に経験します。50代社員を活性化する方法として、在職中はもちろん、退職後も含めた今後の働き方・暮らし方を考える機会を提供し、社内外の市場価値(自身の能力・経験に対する需要)を高める自律的な働き方を選択する社員を増やすことをご提案いたします。