変化に強い組織づくり

「変化に対する柔軟性」は、現在のマネジメントのキーワードです。 「女性活躍推進」「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性に起因する様々な排斥や区別を取り払い、誰もが対等な関係で関わり合い、社会や組織に参加する機会を提供することを目指す」 )」「変化を素早くキャッチアップする製品・サービス開発体制」「優秀な人財の確保と定着」など、変化への対応力を試される経営課題が山積しています。

組織も個人も「変化に対する柔軟性」を備えることの重要性を認識しているにも関わらず、なかなか変わらないのは、 なぜでしょうか? そして、どのようにすれば、変化に強い組織、個人になれるのでしょうか?

◆変化への柔軟性に影響を与える【メンタルモデル】

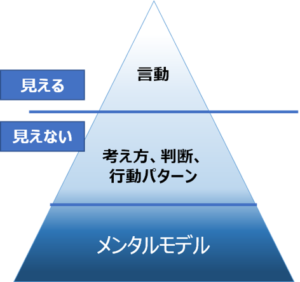

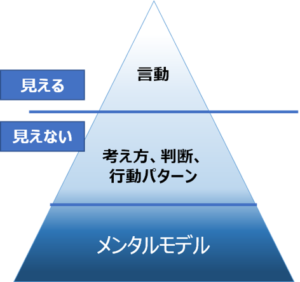

価値観や経験、文化、慣習に基づいた独自の思考のことを【メンタルモデル】と言い、私たちの思考や判断は、すべて自身のメンタルモデルを基盤にしています。 変化に対する柔軟性が高い人は、「変化は必ず起こるもの」「変化を受け容れ、 対応することでチャンスが生まれる」というメンタルモデルを持っています。 そして、このようなメンタルモデルの人たちが、イノベーターとなります。

一方、変化を嫌い、従来の経験から得たものから 脱却することが難しい人たちがいます。 彼らは、過去の成功体験(あるいは、失敗体験) からの学びを【考え方、判断、行動パターン】として 意識・無意識的に刷り込んでいますので、変化を認め、対応することが容易ではなく、場合によっては 抵抗勢力になります。

問題は、メンタルモデルやその人のパターンが、他者からは 見えないということです。 さらに、自分自身ですら意識していない場合もあります。 メンタルモデルを変えることが難しいのは、そのためです。

◆変化を嫌い、挑戦を避けるメンタルモデルがどのように形成されるのか?

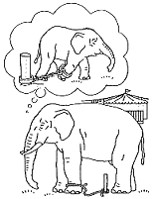

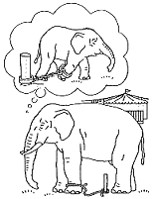

サーカスの象が逃げ出さないための訓練方法をご存知でしょうか?子象を太い杭に鎖でつなぎ自由な動きを制限することにより、象は、鎖の半径内でしか行動できない、鎖を切って自由に行動しようと挑戦するのは無駄な努力である、というメンタルモデルを形成します。すると、象が成長して力が強くなり杭を抜ける状態になっても、杭を抜いて逃走することを試みさえしなくなり、自由な行動を諦めてしまいます。

このように、ストレスの回避が困難な環境に長期にわたって置かれた人や動物は、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなるのです。このことを、心理学者・マーティン・セリグマンは「学習性無力感」と名づけました。子どもの頃から既成概念に合わないような経験をしたことがない、あるいは、そのような機会がなかったり、機会はあっても挑戦することを許されてこなかったりした人たちは、事例のないことに挑戦することへのリスクを過大評価する傾向が生まれます。

◆挑戦を避ける人の免罪符

変化に対応して挑戦することを避けたい人は、以下のような免罪符を持っています。

今まで会社に貢献してきたのだから、現状を評価されるべき

②少しくらい報酬が減ってもリスクを負いたくない

③自分ひとりくらい変わらなくても大勢には影響がない

④自分のやり方を変えることに違和感を感じる。

⑤求められていることは理解できるが、やり方がわからない。

◆【変化に強い組織づくり】の第一歩

人の言動はメンタルモデルに基づいており、メンタルモデルは、長い時間をかけて形成されたものであること、そして、挑戦を避ける人は、自分なりに正当性のある免罪符を持っていることをご理解いただけたでしょうか?このような理解の基に、変化に強い組織づくりの第一歩を提言いたします。

全員を変えようとするのではなく、上記免疫モデルの③~⑤の人をターゲットに、以下の機会を設定します。

その場合、彼らが懸念するリスクを最小限にとどめて挑戦できるよう、変革に理解のある上司をプロジェクトのスーパーバイザーとして任命し、頻繁にフィードバックができるチームを作ります。

1.会社が置かれている現状と近い将来の社会・業界・顧客の変化について話し合い、危機感を醸成する

2.自身のメンタルモデルを認識し、メンタルモデルが言動に与える影響を理解する

3.変革リーダーとして周囲に影響を与えることにより何が変わるのか、具体的なイメージを持つ

4.変化をチャンスに変えるための問題解決・意思決定スキルを身につける

5.小さなチャレンジプロジェクトを始動

上記「問題解決・意思決定スキル」を活用し、チームとして小さなチャレンジ(改善・改革)を実行する機会を提供する