仕事の質はスピードに比例する

このタイトルの解をわかりやすく例えると、テクノロジーによる自動化に挙げられます。工場におけるオートメーションはもちろんのこと、AIによるソリューション、RPA Robotic Process Automation:人間が行うデスクトップ画面上の操作を、ルールに基づいて自動的に再現する技術)によるデータ交換、業務スケジュール管理など、テクノロジーの進化によってスピードが加速度的に早くなり、質はより正確になります。

コンピューターによるテクノロジーに頼らなくても、アナログでのカイゼンにより仕事の質はアップし、スピードは早くなります。なぜならムダを省けば省くほど、時間は短縮され正確度を増すからです。

井原西鶴の「日本永代蔵」巻五に「大豆一粒の光り堂」という話があります。

「大和の朝日の里に川端の九助という小百姓がいた。牛ももたず、馬小屋のような家に住み、年に一石二斗の年貢をやっとおさめ、五十余歳になるまですごしていた。毎年、節分の夜には疫鬼をはらうために戸口や窓に鰯の頭や柊をさし、心祝いの豆をまくのであった。ある年、九助は夜が明けてから豆を拾い集め、その一粒を野に埋めた。すると、夏には青々と葉がしげり、秋には実って一合ばかりの収穫があった。これを溝川のところにまき、毎年繰り返すうちにしだいに収穫がふえ、十年もたつと八八石にも達した。この代金で九助は大きい灯龍をつくらせ、初瀬の街道に立てて常夜灯とし、今も豆灯寵とよばれている。

こういった心がけなので、九助はしだいに家も栄え、田畑を買い集めて大百姓となった。

四季それぞれの農作物に肥料をほどこし、田の草をとり、水をあたえて手入れするので、稲の実りもよく、綿の栽培も順調であった。九助はいつも油断なく働き、そのうえ、万事に工夫をして便利な農具も発明した。鉄の爪をならべた荒おこし用の鍬、調製用の唐箕や千石どおし、さらに後家倒しの異名のついた千歯扱もつくった。また、女の綿仕事の能率化をはかつて唐弓という綿打ち道具をつくって成果をあげ、四、五年のうちに大和にかくれもない綿商人となり、財宝をどんどんたくわえた。 こうして三十年あまりで一千貫目の身代となり、八八歳で世を去った。」

「後家倒し」とは、この川端の九助が考案した「千歯扱き」です。

株式会社クボタHP「くぼたのたんぼ」によれば、次のように「千歯扱き」を紹介しています。

乾燥させた稲の穂先から籾を落とす作業が脱穀 (だっこく) です。稲扱き (いねこき) とも言います。「丁寧」と「能率」という矛盾する二つの要求を満たすために、さまざまな工夫がこらされてきました。

近世前期には竹製の扱き箸 (こきはし) が使われていました。竹を箸のようにした道具で、一日に扱く籾の量は男性が12束、女性が9束ぐらいだったそうです。

千歯扱きは元禄年間に発明された画期的な農具です。最初は麦を脱穀するための竹製の歯でしたが、やがて鉄の扱き歯に改良され、稲の脱穀用として普及しました。鉄の歯の隙間に稲の穂先を入れて、引き抜くと籾だけが落ちます。籾が付いたままの小さな穂先が多く出るので、さらに唐棹 (からさお) で何度も叩いて籾を分離します。粒々辛苦と言って、一粒一粒が苦労して育てたものです。一粒も無駄にはしません。

その後、足踏脱穀機、動力脱穀機と発達します。1時間当たりの作業能率は千歯扱きで約45把(元禄時代)、足踏脱穀機で約250把~300把(大正時代)、動力脱穀機では600把以上と伝えられています(昭和初期)。

参照:http://www.tanbo-kubota.co.jp/foods/tools/13.html

そのため、脱穀作業の臨時雇いの必要がなくなり、女性の賃仕事であった脱穀作業が無くなったため「後家倒し」と呼ばれた所以です。

足踏脱穀機が大正時代の発明であることから、元禄時代から約200年間も脱穀の主道具であったことを考えると、九助の発明がいかに素晴らしいものかが理解できます。つまり、「丁寧」=質、「能率」=仕事効率、スピードのそれぞれが矛盾することなく、一挙両得の効果を上げています。

また、仕事の質は仕事のやり方、段取りなどでも向上することができ、スピードは早くなります。

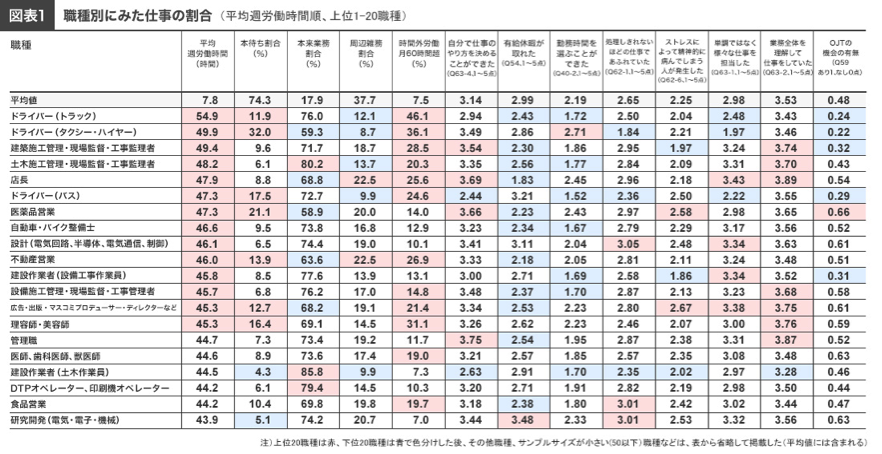

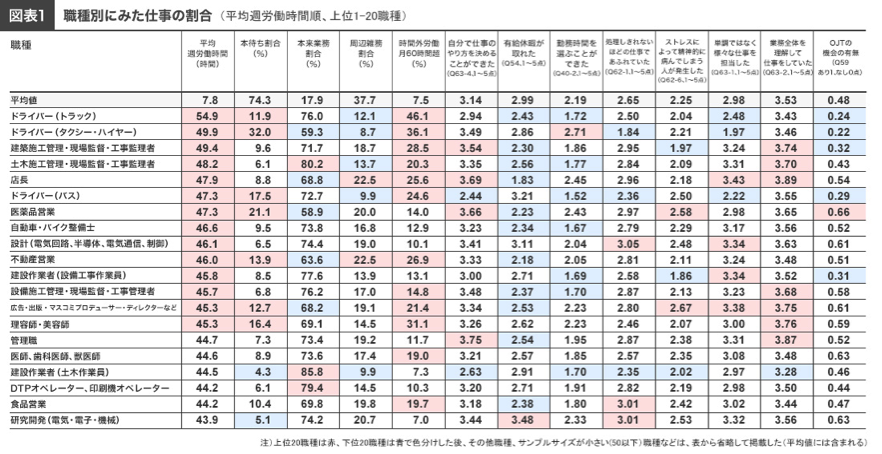

リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2017」では、週当たりの労働時間の把握に加えて、仕事の分解を試みています。具体的には、それぞれの仕事を、(1)本来の担当業務で成果と直結している仕事、(2)周辺的な雑務、(3)待機や客待ち等の手待ち時間に分けて、合計が100になるように割合を調査した結果が図表1です。業種により仕事の割合はまちまちですが、平均的には、本来業務74.3%、周辺雑務17.9%、手待ち時間7.8%になります。本来業務以外が約25%を占めており、そこに仕事効率化の余地があることがわかります。

参照:http://www.works-i.com/surveys/panel-surveys.html

今回の例では本来業務をテクノロジーやカイゼンで生産性向上としたものです。しかし仕事には本来業務以外が約25%もあり、これをなくせば生産性は約33%も向上するのです。

つまり仕事の効率化を図り、抜本的に生産性を向上する視点は、

① 本来業務のIT化、カイゼンの実践

② 周辺雑務の撲滅

③ 手待ち時間の解消

の3点にあります。

①では生産性が数倍から数十倍に、②と③を合わせて約33%向上します。前者では投資を必要とするものがありますが、充分投資額を回収し、より利益をもたらします。後者では投資せずにムダを省くことができます。

これらは来年のコラムでの課題として、考察していきます。

今年最後のコラムとなり、読んでいただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。