生産性向上、働きがい向上の鍵は、組織への愛着心!

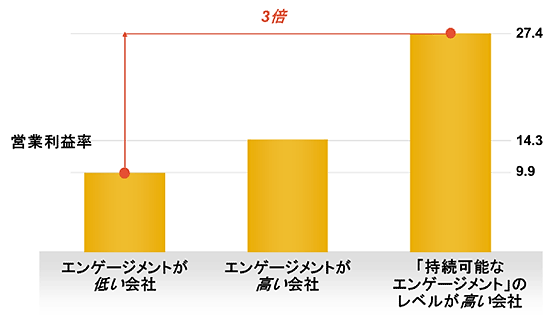

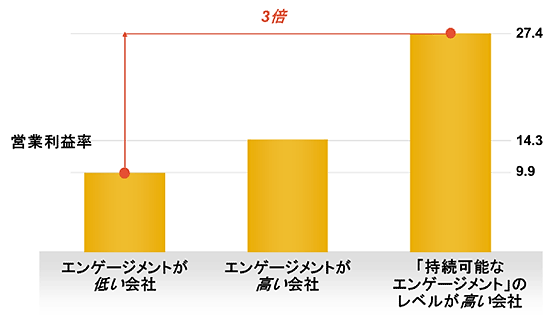

2012年の調査で、グローバルコンサルティングファームのタワーズワトソン(NYSE,NASDAQ: TW)は、『持続可能なエンゲージメント(会社への自発的貢献意欲の持続性)が会社の業績に影響する』ことを明らかにしました。

出典: Towers Watson’s Global Normative Database

エンゲージメント(engagement)の文字通りの意味は、「約束」や「婚約」ですが、経営用語としては、「個人と組織が共に成長する関係」を表現する言葉として使われています。

また、昨今では、ユーザーとブランドとの結びつきや、商品を購入する前後の関係性を重視する姿勢を背景に、マーケティング分野で注目を集めています。

「従業員のエンゲージメント」は、【会社の存在価値や事業の方向性に対する共感】を物差しとして従業員の現状を把握する概念で、会社の成長に対する従業員の自発的な貢献意欲の度合いを示しており、具体的には、以下の3点で構成されます。

1.会社の方向性に対する理解(組織の目指す方向性を理解しそれが正しいと信じている)

2.帰属意識(組織に対して帰属意識や誇り・愛着の気持ちを持っている)

3.行動意欲(組織の成功のため、求められる以上のことを進んでやろうとする意欲がある)

タワーズワトソンの調査では、従業員エンゲージメントを “継続的に高く維持する” ための要件を検証し、エンゲージメントに影響を与える要素を明らかにしました。

その結果、日本においては、トップ5に以下の項目が挙げられました。

1.ストレス、作業負荷のバランス

2.企業の社会的認知や使命

3.直属上司との関係

4.会社目的や目標に対する共感

5.福利厚生

(以上、『グローバル・ワークフォース・スタディー』より抜粋引用)

かつては会社に対するロイヤルティ(忠誠心)が高いと言われた日本人ですが、行き過ぎたロイヤルティは社員の自立や多様性、革新を疎外します。

イノベーションや自発的な改善が求められる現在は、ロイヤルティではなく、「エンゲージメント」が重視されるようになりました。エンゲージメントは、メンタルヘルス対策に積極的に取り組むための組織運営に最も求められるキーワードでもあります。

様々なエンゲージメント調査によれば、会社や会社のメンバーに強い絆を感じ、共感、愛着、帰属意識を持って情熱的に仕事に打ち込んでいるエンゲージメントの高い従業員は、そうでない従業員に比べて、生産性が20%、努力の度合いが57%、定着率においては87%も高まることが分かっています。従業員エンゲージメントの高い企業の営業利益率は、そうでない企業と比べて約3倍高かったことも分かっています。

エンゲージメントの高い従業員は、会社の目指す方向を理解し、会社のメンバーと一緒に働くことを誇りに思い、会社の成長・発展に貢献したいという強い気持ちを有して自発的に考え、行動します。さらに、定着率が高く、会社を良くする(業績、風土改革)ことに意欲です。

正社員だけでなく、多様な働き方の社員のエンゲージメントを高めるためには、以下がポイントになるのではないでしょうか。

1.働きやすさ

適材適所、業務に集中できる、ライフステージに合わせた働き方を選択できる

2.処遇納得度(評価や報酬の透明性と納得度)

3.コミュニケーション(他部署、上司含めて社内の風通しが良いか)

4.参加・参画度(自己重要感、承認欲求が満たされる仕組み)

5.やりがい・自己成長(ステップアップの仕組みと支援、褒賞)