人生100年時代の働き方

経済産業省次官・若手官僚プロジェクトによる「不安な個人、立ちすくむ国家〜モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか〜」というレポートが注目を集めています。

※ご興味のある方はこちらからどうぞ。http://www.meti.go.jp/committee/summary/eic0009/pdf/020_02_00.pdf 1か月で100万ダウンロードされ、意見交換のためのワークショップには100名を超える人が集まりました。このレポートが、異例とも言える注目を集めた理由はなんでしょうか?

1か月で100万ダウンロードされ、意見交換のためのワークショップには100名を超える人が集まりました。このレポートが、異例とも言える注目を集めた理由はなんでしょうか?

若手官僚が日本の危機と展望について率直に意見を開示していることが大きいようです。

また、意見効果ワークショップには、100人超の定員に約300人の応募があったと言います。

それだけ、日本の危機を我が事として捉え、何らかの形で参画したいと考える人が存在するのでしょう。

参加者は、30~40代のNPO職員、教員、市議会議員、行政職員、学生、企業関係者が多かったようですが、50代、60代の参加が少ないことは残念に思います。

本レポートの主題は、「超少子高齢化時代を迎えた日本の危機や、働き方、生き方、家族のあり方の変化や技術の進歩に伴い、抜本的な改革の必要性を訴える」というもので、要点は以下のとおりです。

• 一律に年齢で「高齢者=弱者」とみなす社会保障をやめ、働ける限り貢献する社会へ

• 子どもや教育への投資を財政における最優先課題に

• 「公」の課題を全て官が担うのではなく、意欲と能力ある個人が担い手に

(公共事業・サイバー空間対策など)

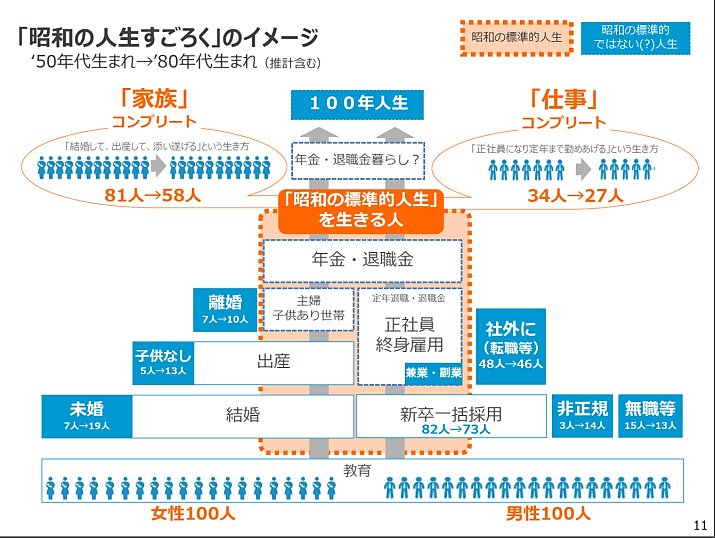

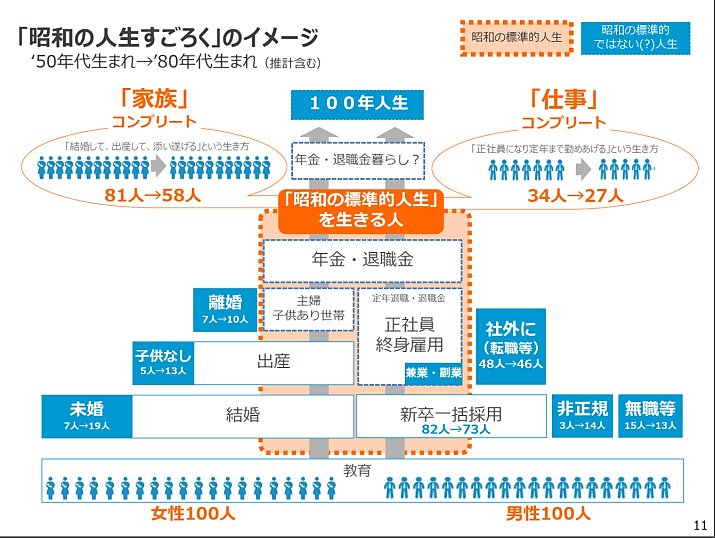

◆昭和の人生すごろく

本レポート中に、「昭和の人生すごろく」という表現が出てきます。

出所:経済産業省「不安な個人、立ちすくむ国家」レポート(2017年5月)より

レポートは、「『サラリーマンと専業主婦で定年後は年金暮らし』という 『昭和の人生すごろく』のコンプリート(完結)率は、既に大幅に下がっている」と述べています。

1947年には女性:54.0歳、男性:50.1歳であった日本人の平均寿命は、2013年には女性:86.6歳、男性:80.2歳まで延びており、それに伴い健康寿命も延伸しています。

(健康寿命 女性:74.1歳、男性:71.2歳)

「Life Shift 100年時代の人生戦略」(2016年、東洋経済新報社刊)には、2007年生まれの日本の子どもの半数は107歳まで生きるというデータが掲載されています。

定年退職後は年金を当てにして悠々自適、という時代は終わりを迎えています。

人生100年時代においては、65歳に定年を迎えた後、35年間の人生が待っています。

昭和の人生すごろくは、もはや過去の遺物でしかありません。

◆人生100年時代働き方

年金問題、少子化問題を考慮すると、今後は、定年延長の流れが加速するものと思われます。

ただし、健康で働く意欲があり、存在価値を発揮できる仕事ができることが条件となります。

ぶら下がり的な意識では、働き続けたくても働く場がなくなるでしょう。

今後は、AIやロボットが多くの定型業務を代替すると言われており、マッキンゼーの試算では、自動化が可能な業務の割合は、日本で55%とのことです。

働き手としての意欲を持ち続け、AIやロボットに代替されるのではなく、活用する側に回りたいものです。

そのためには、社会や会社の動きに敏感になり、周囲に対してどのような貢献ができるのかを考えて仕事をすること、そして、新しい動きに関心(好奇心)を持ち、自己啓発を続ける努力が大切です。

脳の機能は加齢とともに衰える一方ではありません。

新しいことを学び、吸収する能力は40歳台でピークを迎え、その後は衰えますが、それでも、80歳で8割を維持する(個人差大)と言われています。

また、結晶性知能と言われる<経験を通して獲得した知見>は、生涯発達の可能性を持つそうです。

ただし、発達の可能性は、共同体でのコミュニケーション能力に依存します。

つまり、多様な考え方の人たちとの協働により、脳は生涯発達する可能性が高まるのです。

人生100年時代は、不透明で課題が山積する時代ではありますが、社会の動きにアンテナを立て、自身の可能性に挑戦し続ける人にとっては刺激的な時代と言えるのでしょう。