https://j-bps.com/wp/column-blog/

月: 2017年6月

働き方改革「テレワーク」(3)(コラム2017/06/12)

働き方改革「テレワーク」〜(3)在宅勤務のエッセンス

テレワーク導入企業の多くが生産性向上を認めているように、集中してデスクワークを行うには、電話や上司や同僚との会話などで中断されることが多いオフィスより、誰にも邪魔されなく静かな自宅の方がはかどるのは自然です。在宅勤務では誰かに見られているわけでもないので、自己管理をしっかり行うことが必要です。そのためには、モチベーション、時間の管理、障害の排除、部屋の環境などをきちんと構築することです。

これらのノウハウを5つ紹介します。

2. 前日にタイムスケジュールを作成しておく

3. 障害を排除する

4. 仕事がやりやすい環境をつくる

5. 他社の社員から学ぶ・模倣する

1. やり始めることが先で、モチベーションは後

人間の脳には「作業興奮」という仕組みが備わっていると言われています。これにはアメリカのレナード・ズーニン博士という心理学者が提唱した「ズーニンの法則」があります。最も簡単な「やる気アップ法」で、面倒なことでも最初の4分間さえ乗り切れれば、あとはスムーズに進めることができるというものです。

例えば掃除はしたくないと思っても、いざはじめて見ると段々とのり始め、いつの間にか熱中してしまうものです。たいていの人は勉強も仕事も運動も、最初はなかなかエンジンがかからないのが常です。しかし体からいざ動き始めると、何でもやってのけます。つまり物事はやり始めることが大切で、後は慣性の法則でやり続けるだけのことなのです。

やる気というモチベーションをあれこれ悩んだり、様々な手法を試みるより、「まず4分だけやってみる」「とにもかくにもやり始めること」を仕事のスタートとすることです。日々習慣化するために、壁には「たった一つの自分との約束:4分だけやってみること」を標語として貼り、マイルールにしましょう!

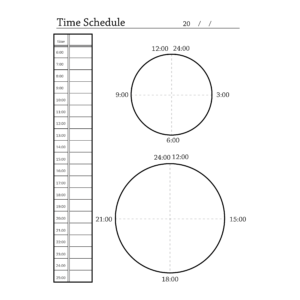

2.前日にタイムスケジュールを作成しておく

事前準備として、在宅勤務の前の日にやるべきことを書き出して1日のタイムスケジュールを作っておきます。 そうすることで、朝からスタートダッシュできます。仕事のスピードはどれだけ早く手をつけるかにかかっています。早期着手により、タスク全体の納期も早い段階から把握でき、スケジュール管理が容易になります。加えて進捗管理が計画的になり、上司への報告も具体的かつ正確性も有します。目標達成度を高めるために、進捗管理として壁にスケジュール表を貼り、達成の都度、マーカー処理しましょう。たったこれだけのことで、脳を刺激し達成感を味わい、さらに「がんばろう!」という意欲が増してきます。

そうすることで、朝からスタートダッシュできます。仕事のスピードはどれだけ早く手をつけるかにかかっています。早期着手により、タスク全体の納期も早い段階から把握でき、スケジュール管理が容易になります。加えて進捗管理が計画的になり、上司への報告も具体的かつ正確性も有します。目標達成度を高めるために、進捗管理として壁にスケジュール表を貼り、達成の都度、マーカー処理しましょう。たったこれだけのことで、脳を刺激し達成感を味わい、さらに「がんばろう!」という意欲が増してきます。

3. 障害を排除する

せっかく仕事に集中できたのに、メールやスマホが気になって中断するケースも多いものです。 通常であればメールチェックは1日2~3回で十分です。時間を決めてそれ以外はチェックしないようにします。また集中力を阻害するスマホは別の部屋に置き、昼の休憩時間だけ使用するルールを守ることです。一旦スマホを覗くと、仕事とは関係のないSNSやネットサーフィンに入り込んでしまうため要注意です。

通常であればメールチェックは1日2~3回で十分です。時間を決めてそれ以外はチェックしないようにします。また集中力を阻害するスマホは別の部屋に置き、昼の休憩時間だけ使用するルールを守ることです。一旦スマホを覗くと、仕事とは関係のないSNSやネットサーフィンに入り込んでしまうため要注意です。

デスクの上は、処理する仕事に関係する書類だけ置き、一つの仕事をやり終えたら書類は全て片付けてから、次の仕事に取り掛かる「ワンオペルール」とします。関係のない書類が混ざるとミスや紛失につながり、ムダな仕事時間が増えてしまいます。

4. 仕事がやりやすい環境をつくる

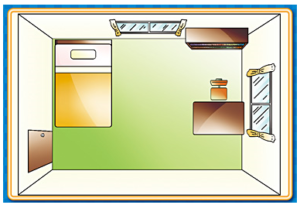

(1) 部屋のレイアウト

集中できる部屋の配置で大切なことは、背中の向き方が重要です。 これは人間の無意識の防衛本能によるもので、背中に空間が広がると集中できないと言われています。入り口のドアが視線内に入ることも大切です。後ろにあると、ドアが気になり、注意力が散漫になるからです。部屋で机の配置を考える時には、背中を壁に向けドアの入口の方へ向いて仕事をすると良いでしょう。机は本棚が目の前に付いていないものをお勧めします。目に本や漫画、ベッドなどが入ると、どうしても気が散ってしまうので、最初から視界に入れないようにします。また机を壁にくっつけて置いてみると、前に大きな壁があり、それが圧迫感を生みます。その圧迫感が心の中に抑鬱感生み、それが憂鬱感につながっていくといわれています。押入れをデスク代わりにすることはNGです。

これは人間の無意識の防衛本能によるもので、背中に空間が広がると集中できないと言われています。入り口のドアが視線内に入ることも大切です。後ろにあると、ドアが気になり、注意力が散漫になるからです。部屋で机の配置を考える時には、背中を壁に向けドアの入口の方へ向いて仕事をすると良いでしょう。机は本棚が目の前に付いていないものをお勧めします。目に本や漫画、ベッドなどが入ると、どうしても気が散ってしまうので、最初から視界に入れないようにします。また机を壁にくっつけて置いてみると、前に大きな壁があり、それが圧迫感を生みます。その圧迫感が心の中に抑鬱感生み、それが憂鬱感につながっていくといわれています。押入れをデスク代わりにすることはNGです。

座る位置のポイントは「採光」で、最も仕事や勉強に適している机の配置は、「窓を左側にした配置」です。このように座ると、太陽光が左から入ってくるので右利きの場合、勉強する際に手元が明るく、影が邪魔になりません。電気スタンドなどを使うときも同じように左側におきます。ちなみに左利きの場合は逆になります。また窓に向けて机を置くと気が散ってしまって勉強ができないという調査結果もあります。ちなみに集中力を高める色はブルー系やグリーン系の寒色系が良いとされています。カーテンなどに用いてみましょう。

参照:NHKテストの花道「徹底活用シリーズ第3弾 “場所”」

https://www.nhk.or.jp/hanamichi/p2012/121217.html

(2) 仕事とプライベートの環境を分ける

プライベートとのメリハリをつけるため、リビングで仕事をする際にはリビングのシャッターを閉めたり、パーテーション等で仕切ることです。これにより在宅の気配がなくなり、仕事に集中できます。

(3) デスクや椅子への投資

デスクにキャスターをつけると、移動が簡単になり普段は壁際に置いて洗濯物の片付けなどの作業台にし、 仕事の時だけリビングの窓際に移動してデスクワークができます。

仕事の時だけリビングの窓際に移動してデスクワークができます。

デスクワークは1日中、座り放しだと腰に負担がかかり、健康上良くありません。高さを変えられる昇降デスクにすると、立ったままで仕事ができ、脚のむくみなども軽減でき、肩こりや背中の痛みもなくなります。さらに眠気もなくなり、仕事に集中する時間が増えます。その上、無意識に余計なサイトを閲覧することがなくなることも利点です。

出典:afpbb.ismcdn.jp

立ちデスクワークの場合、パソコンはちょうどいい高さにできるモニターアームを使用します。

座る場合の姿勢も重要です。フットレストを置くと正しい姿勢で座ることができます。また長時間座っても疲れない高機能の椅子を購入してみることも在宅勤務を快適にするための投資です。

5.他社の社員から学ぶ・模倣する

在宅勤務を効率良くする工夫やコツは他社の社員から学び、模倣することが生産性を向上する早道です。

●始業・就業時間、子供の送迎などの中抜け時間、仕事内容などの予定を同僚に事前にしらせておく

●資料作成、企画立案などに集中できる時間を確保しておく

●同僚と週間予定を共有、チームの仕事を「見える化」する

●メールやチャットのやり取りをダラダラと続けない

●家事などは休憩時間にまとめて済ませる

●メールでのやり取りする時間より電話や直接会って話すほうが早い場合は後者を選択する

●出勤する日と同じ時間に起きて、ひげを剃り、身だしなみを整える

●職場のメンバーに、何時までにどの業務を終わらせるとメールで周知し、自分にプレッシャーをかける

●家で社員証ストラップを着用し、家にいても仕事中だと子どもに分からせる

●在宅勤務の予定を事前に妻に知らせておき、外出を促す

●自室にこもり、入室禁止にする

●休憩時以外は私用スマートフォンの電源を切る

●普段の職場環境に近づけるため。静かになりすぎないよう音楽をかける

●職場のメンバーとのコミュニケーションをスムーズにするため、1時間ごとにタイマーをかけメールをチェック

※各企業の社員の取組事例から抜粋

出典:日本経済新聞(朝刊)2017年2月7日号

日本経済新聞(夕刊)2017年2月13日号

これらの5つのポイントを踏まえての在宅勤務により仕事とプライベートの両立を図り、ワークライフバランスを実現しましょう!

直感力

直感とは瞬時に導き出されるもの。

その背景には、過去の経験や知識、

無意識に考えていること、

もっと遡ると、DNAの中に記憶として残っているもの。

これらの膨大なデータベースの中から、

瞬時に導き出された答え。

『直感は7割正しい(羽生善治氏)』。

羽生氏は何より直感力を重視。

公式戦で直感的に閃いた一手の7割は、

正しい選択だったと言う。

データや前例に頼ろうとする戦法では、

肝心な閃きが失われていくのだと。

直感は意味のある答え。

直感の精度は、経験の影響が大きいように思います。

経験が重なれば重なるほど、

直感は研ぎ澄まされていきます。

となると、どんな経験も貴重ですね!

日経WOMAN(日経BP社)2017年7月号別冊付録に記事が掲載されました

日経WOMAN 日経BP社 2017年7月号別冊付録「まんがで分かる!仕事が速い女性の時間のルール」 より、弊社 藤井の『ダンドリの悩み これで解消』記事が掲載されました。

その他の掲載誌はこちら⇒ 掲載誌・メディア取材

多動力

堀江貴文氏の「多動力」読了。

ずいぶんと売れているようですので、

読んでみました。

多動力とは、

いくつもの異なることを

同時にこなす力のこと。

・多動力がある人は、次から次に興味が移り変わってしまい、

まったくもって落ち着きがない

・モノは忘れる、なくす、不注意でケガさえもしてしまう

・やるべきことをしていないのに、やりたいことばかりしてしまう。

なんだかマイナスの要素が強そうな印象ですが、

これからの時代は、多動力こそがもっとも必要な能力だと、

堀江氏は説きます。

インターネットの時代では

「オープンイノベーション」が前提となり、

あらゆる産業の「縦の壁」が溶けてしまう。

たとえば、新しいプログラムコードを作ったのならば、

それを公開し、みんなで改良したり、

新しい組み合わせを考え、さらに新しいもの

を作るのが「オープンイノベーション」。

『こんな時代においては、

情報それ自体の価値はなくなる。

とにかくチャレンジしようという、

行動力と、アイデアを進化させる力が求められる』。

というくだりには納得しました。

しかし、自分はどちらかというと、

以下の傾向強しです。

「一つひとつの仕事に全力投球せねば不誠実だ」と

考えるバカ真面目が、あまりにも多いことに驚く。

そういう人間ほど仕事が遅く量も質も悪かったりするから

タチが悪い(ギクリ・・)。

相変わらずバッサバッサとキレ味鋭く、

吠えていて、やっぱりとっても面白い本でした!

早く仕事を終わらせるために… 「無駄コミュニケーション」を減らし、生産性を上げるには?

http://next.rikunabi.com/journal/entry/20170605_M1

情報サイト「リクナビNEXTジャーナル」2017年6月5日

その他の掲載誌はこちら⇒ 掲載誌・メディア取材

情報サイト「リクナビNEXTジャーナル」に記事が掲載されました

情報サイト「リクナビNEXTジャーナル」2017年6月5日に、弊社 藤井の

早く仕事を終わらせるために… 「無駄コミュニケーション」を減らし、生産性を上げるには?

記事が掲載されました。

その他の掲載誌はこちら⇒ 掲載誌・メディア取材

落ちないリンゴ

着眼点を変えることがいかに大事か。

「落ちないリンゴ」の話を思い出します。

平成3年9月、津軽地方を襲った台風19号の影響で、

収穫直前のリンゴが木から落ちました。

そして、9割がたのリンゴが出荷できなくなりました。

リンゴで生計を立てている農家にとっては、死活問題です。

絶望感でいっぱいになりました。

しかし、若いリンゴ農園経営者の間から提案されたこと。

それは、暴風にも耐えた「落ちないりんご」を、

受験生に縁起物として販売しようというアイデアでした。

一つ1000円。

全国8カ所の神社で販売された[落ちないリンゴ]は

瞬く間に完売し、リンゴ農園の経営は守られました。

9割がたのリンゴが落ちてしまったという“事実”に対して、

落ちたリンゴに目を向け絶望した人と、

落ちなかったリンゴに着眼し、アイデアを出した人。

このちょっとした視点の差が、大きな結果の差を生むのですね!

学びの最先端

本日訪問した京都府立清明高等学校は、

最先端の学びが体現されており、

見学時間中、感動の連続でした。

「学びアンダンテ」という基本コンセプトのもと、

一人ひとりの生徒が、自分のペースで、

ゆっくり・じっくり・しっかり学習し、

自己の成長を実感できる教育を推進されています。

これぞ自己肯定感の醸成。

生徒一人ひとりがタブレットを持ち、

ICTを活用した学習指導がなされています。

タブレットは、1年目は学校貸与、

2年目以降は全員個人購入となります。

自らの課題や進路に応じた自学自習スタイルで、

先生と双方向でやりとりしながら、

「自分に合ったものを選んで、自分のペースで学べる」。

これぞ完全カスタマイズの学びです。

入学時、2度の面談を経て、

自分はどういった方面の力を伸ばしたいのか、

どこに進学したいのか、個々のゴールを

設定するところからスタートだそうです、すごい!

個別学習と一斉学習、協働学習が交わりあい、

柔軟な教育システムが確立されている様に、

感動しました。

校内のレイアウトや色調、空間の取り方、

自然の取り入れ方にも随所に細やかな

配慮がなされていて、これまた驚きの連続でした。

先般ATDで話題になっていた

「マイクロラーニング」や「アジャイル」が

この学校では実践されています。

まだまだ知りたい、清明高校です!