事務効率化コンサルタントに聞く! 【その①】ミスが起こる仕組みを知って、リスクを回避!

情報サイト「女性のための求人・転職サイト「とらばーゆ」

U29女子プロジェクト」2018年3月6日

その他の掲載誌はこちら⇒ 掲載誌・メディア取材

事務効率化コンサルタントに聞く! 【その①】ミスが起こる仕組みを知って、リスクを回避!

情報サイト「女性のための求人・転職サイト「とらばーゆ」

U29女子プロジェクト」2018年3月6日

その他の掲載誌はこちら⇒ 掲載誌・メディア取材

リーダーシップといえば思い出すのが、

ソニーの創業者、井深大氏が語ったリーダー論です。

この話を思い出すたび、胸が熱くなります。

ソニーの社長時代、

最新鋭の設備を備えた厚木工場ができ、

世界中から大勢の見学者が来られました。

しかし一番の問題だったのが便所の落書きです。

会社の恥だからと、

工場長にやめさせるよう指示を出し、

工場長も徹底して通知を出した。

それでも一向になくならない。

そのうちに『落書きをするな』

という落書きまで出て、

私もしょうがないかなと諦めていた。

するとしばらくして工場長から電話があり

『落書きがなくなりました』と言うんです。

『どうしたんだ?』と尋ねると、

『実はパートで来てもらっている便所掃除のおばさんが、

蒲鉾(かまぼこ)の板2、3枚に、

“落書きをしないでください

ここは私の神聖な職場です”

と書いて便所に張ったんです。

それでピタッとなくなりました』

と言いました。

井深さんは続けて

「この落書きの件について、

私も工場長もリーダーシップをとれなかった。

パートのおばさんこそがリーダーだった。

リーダーシップとは上から下への

指導力、統率力だと考えていましたが、

誤りだと分かったんです。

以来私はリーダーシップを

“影響力”と言うようにしました」。

リーダーシップとは、指導力、統率力、

だけではなく、その人の「仕事に向き合う姿勢」や、

「あり方」そのものもリーダシップになるのだと

深く納得したのでした。

大阪→兵庫→福井→名古屋→東京の行脚も

いよいよ終盤戦です。

雨で新幹線が遅れないようにと願っていましたが、

まもなく東京に着くようで、一安心です。

「自分たちが最高だと思ってやっていることを

真っ向から否定しないと、

新しいものは生まれてこない」。

(飯田亮 セコム創業者)

今までやってきたことを否定するというのは、

なかなかに、勇気の要ることですが、

今は、どうやらそういう節目に来ているように

思います。

安住することなく、挑戦し続けていきたいものです!

2018年5月開催の公開セミナー(1件)を追加しました。

《5月9日(水)》職場の生産性アップのための質とスピードを高める「4つの力」向上研修 主催:OKB総研(大垣) 担当:鶴田 理絵

その他はこちら⇒ 公開セミナー一覧

般若心経の中でも核心の思想といわれる「空」。

わかったようなわからないような概念です。

ということで、以前観た100分de名著の

「空」の特集を再度視聴。

世界は「空」である。

この世の物質要素(色 しき)は、

「実体がないという状態(空 くう)」であり、

この窓から見える景色も、変わっていくから美しい。

移りゆく世界は、「空」の中からあらわれてくる現象。

太陽は朝、東に上り、西に沈む。

満開の桜も10日もすれば散ってしまう。

うつろいゆく世界には何か法則があるのではないか。

それを「空」と呼んだ。

これは自分とて同じ。

「ここに自分というものがある、という想いを取り除き、

この世のものはすべて空であるとみよ」。

これがお釈迦様の説いた空。

空は私たちにポジティブなエネルギーを与えてくれる。

永遠のものなど何一つない。

ならば、一瞬一瞬に意義を見出すことである。

苦しんでいることも、永遠にそこには存在しない。

永遠の愛が続かないこともある。

「色即是空」とは一つの宇宙観。

この世の物質要素は永遠ではない。

「空即是色」とは、すべては移ろいゆくからこそ美しい。

変化するさまが美しい。

やっぱり難しい・・。

今しがた福井に着きました。

春の陽気から一転、真冬のような寒さです!

道中、サンダーバードで読んだ月刊誌。

宗教学者であり僧侶の釈徹宗氏と、

クローズアップ現代の元キャスター、

国谷裕子氏の対談記事のこんな言葉に

目が留まりました。

『生きることは、自分の中の過剰性との闘い。

その過剰さをどうコントロールするかで、

幸せにも不幸にもなる。

人の幸福を考えるために、

これからはフェアとシェアに

目を向ければならない』。

確かに!過剰に求める心には際限がありません。

もっと、もっとと求め続けている心には、

いつまでたっても満たされている感がありません。

さらに対談は続きます。

『仏教では、人が生きる上で避けることのできない

苦しみの根源に、「過剰なもの」があります。

わたしたちはこれまで、過剰に求める心で、

大量生産→消費→廃棄をしながら、

経済成長をしてきたが、その流れを

一度立ち止まって見つめなおすことも大事です。

人間の欲望を「ニーズ」と呼び換えて、

ビジネスチャンスを生み出し続けていくと、

地球はもたなくなってしまいます』。

今こそ、過剰性に裏打ちされた生き方を

見直す時なのかもしれません。

最近起きている社会的問題の大半は、

わたしたちの過剰性への警鐘だとも言えますね・・。

自分の考えを文章にしてみる。

一人ブレインストーミング風に

徒然なるままに、自分の想いや考えを書いてみる。

その時は、そうだなあ、と納得しても

一晩寝かせて、朝の静寂な中で読み返してみると、

いや、もっとこういった考えもあるな、とか、

ここは違うな、ということがまたまた現れる。

そんなことを繰り返している時、

田坂広志氏の「深く考える力」という本が届く。

以下は、印象に残った一説です。

『例えば、自分である考えを文章表していくと、

ふと、一つの”問い”が心に浮かんでくる。

その問いを自問自答の形で自分に問うと、

最初は心に何も浮かんでこないが、

まもなく心の奥深くから、答えが浮かび上がってくる。

これは「賢明なもう一人の自分」が、

心の奥深くで、自問自答に耳を傾けており、

その問いに刺激を受け動き出し、

答えを教えてくれる瞬間である。

しかし賢明な自分は、いつでも問いに対する答えを

くれるわけではない。

そんな時はどうするのか、というと

「一度その問いを忘れること」。

答えを知りたいという気持ちが強すぎると、

もう一人の自分の直観力は働かない。

しかい考え尽くして疲れ果て、一度、その問題から離れ、

休息をとったときや、睡眠をとったとき、

さらには他の仕事に集中したときや

何かの遊びに没頭したとき、

突如閃くことが多いといわれる。』

無心になったとき、

直観が閃く、ということが確かにあります。

しばらくその問題から離れてみる、

問いを忘れることも大事なのですね。

https://j-bps.com/wp/column-blog/

<AI×ビッグデータで関係性を可視化する>

組織活性化は多くの企業が望んでいることですが、問題が広範囲に及ぶため、何に手を入れるのか具体的な課題を絞り込んで施策を打つ必要があります。

逆説的ではありますが、活性化していない組織では、「社内の風通しが悪い」「情報が滞りスピーディな意志決定の妨げになっている」「割り込み仕事が多くデスクワークに支障をきたす」という課題が表面化しているのではないでしょうか?

これらの課題に、AIとビッグデータを活用して取り組むサービスがあります。

「Hitachi AI Technology/組織活性化支援サービス」より転載

◆活き活きした組織では、縦横のコミュニケーションが活発に行われている

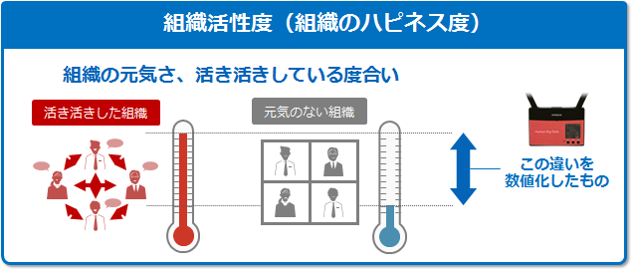

日立製作所は、AI×ビッグデータ解析により、組織内のコミュニケーションを可視化するサービスにより、【生産性の高い活き活きした組織】と【元気のない組織】の差異を測定・数値化するサービスを開発しました。

測定の対象となる社員が【名札型ウェアラブルセンサー】を付けて働き、組織内コミュニケーションの量と質、ストレスなどを分析・可視化します。そして、その際の指標は、『組織活性度』というもので、「この組織はみんな楽しそうで、いい雰囲気だな」「このチーム、元気がないな」という体感を数字で表します。具体的には、組織に属する従業員一人ひとりの無意識の身体の動きから、そのとき感じているストレスの平均値を測定し、『組織活性度(ハピネス度)』の数値を算出、ストレスの低い組織は『組織活性度』が高くなり、ストレスが高いと『組織活性度』が低くなるということになります。

◆霞ヶ関の働き方改革にも活用

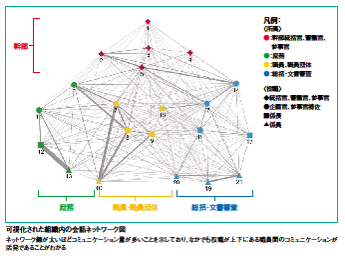

この図は、内閣人事局における働き方改革のために行われたコミュニケーション活性度実証実験での測定結果で、ネットワーク線が太いほどコミュニケーション量が多いことを示しています。この実証実験の結果、各係でのコミュニケーションの強弱、ハブ役として機能している幹部の動き、役職の高いほうが会話の聞き役となっていること、勤務時間中はデスクワークの時間が約半分を占めていることなどが明らかになりました。

◆フラットで縦横無尽なコミュニケーションが組織を活性化する

この実証を行った内閣人事局に限らず、職場のコミュニケーションが役職の上下間に偏在し、しかも、下から上に対する報・連・相に偏っている傾向は、多くの企業で見られる現象ではないでしょうか。

縦割りの弊害が叫ばれ、フラットな組織が標榜されているにも関わらず、コミュニケーションが停滞し、偏在する状況では、組織活性化、社員の幸福度向上は実現しません。

コミュニケーションの質と量を可視化することで社員の関係性を明らかにし、フラットで縦横無尽なコミュニケーションが行われる施策を打つことは、組織活性化の突破口になるかもしれません。