働き方改革〜残業時間削減に向けて(3)

“タイムマネジメントで残業をなくす”

残業時間を削減するポイントは大きく2つあり、「ムダな仕事をやめる」「タイムマネジメントを行う」ことです。前者は前回のコラムで紹介しました。今回はタイムマネジメントをシンプルな形で紹介します。

意識の問題として、仕事は足し算で捉えて、完了した時間が終業時間とするビジネスパーソンが多いものです。これでは仕事に対する工夫や効率化が見られず、残業の常態化につながります。本来仕事は納期から逆算してスケジュールを立て、年→月→週→日の流れに沿って当日やるべき仕事を時間軸でコントロールすべきものです。このやり方は仕事の足し算でなく、引き算で組み立てられたものです。今日の仕事スケジュールが決まっているから、残業が発生しない仕組みなのです。イレギュラーな仕事が入ったとしても、ぎっしりとスケジュールを埋めずに2〜3割余裕時間を空けておけば対応できます。

他にスケジュール管理が上手くいかない要因として、時間の見積りの甘さもあります。各業務はきちんと分単位で記録することが重要です。時間を記録することで、優先順位のミス、段取りの不足など改善点がわかり、次回の仕事に活かせます。これにより仕事の効率化が進み、時間短縮のノウハウを蓄積できます。個人のものとしてでなく、部署や会社全体で改善活動を推進し、これらのノウハウは共有します。

スケジュール管理は人それぞれにあり、自分にあったやり方でやればいいものです。但し、手帳、PC、スマホのアプリなどツールは一つにまとめることです。複数で管理すると、記入漏れや約束忘れなどのミスを生じるからです。ツールは出来るだけ見える化して、業務完了後に/を引いたり、チェックマーク記入したりすると、達成感があり仕事の意欲も向上します。

スケジュールでやるべき仕事を記録しておけば、思い出したり、次の業務は何をしたらいいかなど考えずに済み、ツールの見える化によりシームレスで仕事を処理できます。締切時間を把握し、仕事を連続的に処理することで残業をなくし生産性向上を実現するのです。

加えて業務にどれだけ集中できるかで生産性が決まります。ビジネスパーソンの生産性を向上させるためのノウハウを紹介します。

①時間帯別にナレッジワーク、ルーティンワークを振り分ける

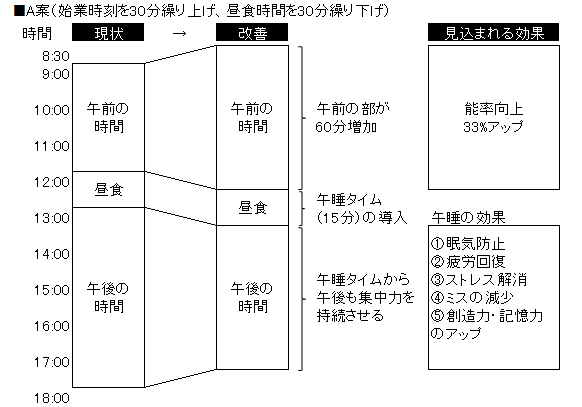

ここで重要なのは、生産性が上がるタイミングを押さえることです。たとえば一日の間では、朝から午前中がベストなタイミングだと言われています。企画書づくりや資料分析等の「ナレッジワーク」は午前中に充て、午後はルーティンワークに充てる、といった工夫をすると、進みが格段に速くなります。

一方、朝一番に何をするかという点も重要です。スタートダッシュとして滑り出しを良くすることも必要ですから、いきなりハードすぎる仕事をするのも考え物。素早くできることや得意なことを最初に行なって勢いをつけてから、ナレッジワークに移ると良いでしょう。

②メールチェックのルール化

仕事のできる人のキーワードは「同質化」。複数のタスクを同時並行的に進めるより、一つひとつの仕事に集中するほうが生産性は上がります。そこでお勧めしたいのが、メールを見る回数を限定すること。返信に追われたり、その都度発生する用事に対応したりしていると、業務が細切れになり、集中力も途切れます。いったん途切れた集中力は、取り戻すのに15~20分かかると言われます。メールチェックは「朝・午後一時・夕方」など、1日3回程度に決めておくと良いでしょう。

③メリハリをつけてリズムよく仕事を処理する

仕事のできる人は、休憩も大事にしています。集中すべきときは集中、力を抜くべきときに抜く、といったメリハリをつけているのです。休む間も惜しんで、デスクで昼食を摂りながら作業を続ける人がよくいますが、これでは午後の余力を失ってしまいます。

上手な休憩の秘訣は、「脱マンネリ」。席を立って洗面所に行くなら、ときには別のフロアに行ってみる。ランチに行くなら毎日同じ人とではなく、別の部署の誰かを誘ってみる。このように場所や人を変えると、脳が触発されます。

④スキマ時間を活用する

スキマ時間を上手に使えるか否かも、差がつくポイントです。ここで役に立つのは、スキマ時間専用のタスクを用意する習慣です。「5分かかる仕事」「10分かかる仕事」「15分かかる仕事」と3種類ほど用意して付箋に書き、目につくところに貼っておけば、「電話の折り返し待ち」などの突然のスキマ時間もムダにせずに済みます。

時間の使い方は一辺倒のやり方でなく、このように「タイムマネジメント」「メールチェックのルール化」「メリハリをつける」「スキマ時間の活用」などで、自分なりに工夫して手順と段取りで取り組んでいきましょう!