目標達成力や業務遂行モチベーションを高めることは、多くの組織の課題です。

目標設定時には「今度こそやり抜こう!」と誓っても、数か月経つと目標そのものを忘れたり、思い通りに進捗せずに諦めたりすることもあるのではないでしょうか?

私たちが、決めたことを先延ばしにしたり諦めてしまったりするのは、意志が弱いからでしょうか。

人材育成に欠かせない、やり抜く力を高めるためのヒントをお届けします。

~目次~

先延ばし方程式

脳の働きから考察する先延ばしの克服

やり抜く力を高める方法

1.先延ばし方程式

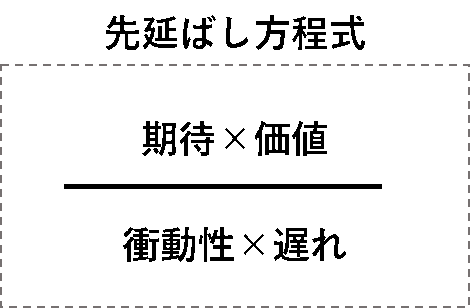

行動科学の領域で「先延ばしとモチベーション」について研究しているカナダ・カルガリー大学ビジネススクール教授のピアーズ・スティール氏は、先延ばしは脳の構造に要因があると指摘しており、その考え方を「先延ばし方程式」として紹介しています。

この方程式の分子である「期待×価値」は、モチベーションです。

達成の可能性(期待)が高く、目標の魅力(価値)が大きければ大きいほど、我々の行動意欲が高まります。

一方、分母の「衝動性×遅れ」は、行動を妨げる要因です。

目の前に楽しそうなことや今すぐやってしまいたいことがあると、そちらを優先したい衝動が生まれ、価値を手に入れるまでの時間がかかればかかるほど、先延ばしの誘惑が強くなります。

2.脳の働きから考察する先延ばしの克服

人間の脳は、大きくわけて3つに分類されます。自律神経、免疫、ホルモンの働きをコントロールする「脳幹」、快不快や衝動をコントロールする「大脳辺縁系」、そして、予測と制御などの知性を司る「前頭葉」です。

前頭葉は、進化の過程で最後に成長した部位のため、幼児期は未発達で、セルフコントロールを修得するにつれて発達していきます。

つまり、目標の期待×価値が大きくても、前頭葉で衝動性を制御できないと、先延ばしという結果が待っていることになります。

3.やり抜く力を高める方法

では、先延ばしを克服して、やり抜く力を高めるためには、どのような方法があるのでしょうか?

スティール氏は、以下の方法を提唱しています。

1.課題を小分けにして小さな達成感を何度も味わい、その過程を記録する

2.自分のやる気を鼓舞してくれる仲間や自分を勇気付けてくれる物語を持つ

例:目標達成や業務遂行の成果と課題を共有し、解決策を一緒に考える機会を設定する

3.達成時の様子を視覚化する(脳内コントラスティング法)

寝る前にやり遂げた時の様子を頭の中で詳細に映像化し、次に、今の自分を映像化して対比する。

このような対比(コントラスト)を行うことで、実現させたのと同じ刺激を脳に与えることができる。

4.失敗や先延ばしの元凶をリストアップして予防策を考えておく

例:メールが元凶であれば、決めた時間以外は見ないようにする

5.ネガティブ表現を止めて意識的にポジティブな表現を使う

例:「メールを見ないようにしよう」 → 「11時40分と16時30分にメールを見よう」

「できない理由を考えることを止めよう」→「どのようにすればできるか3つ以上考えよう」

6.新しい生活習慣を作る

難しい課題は効率の良い午前中に取り組む、就寝前の5分間は脳内コントラスティング法を実行する など

7.ご褒美を設定する

小分けにした課題を達成する都度、魅力的なご褒美を受け取るよう決めておきます。

ご褒美は、モノでなくても大丈夫です。大好きな音楽を聴く、友だちと食事をするなど、心から楽しいと感じられることを、ご褒美として設定することで、「先延ばし方程式」の分母である「価値」の値を大きくします。

モチベーションが高い人は、やり抜く力を高める方法を自分の行動習慣として定着しています。

組織に転用する際には、研修を通じて個々人の思考・行動習慣を振り返り、自発的に「行動を変える習慣を持とう!」と思わせたり、リーダーや管理職が若手に対するフィードバックに応用したりことが有効です。

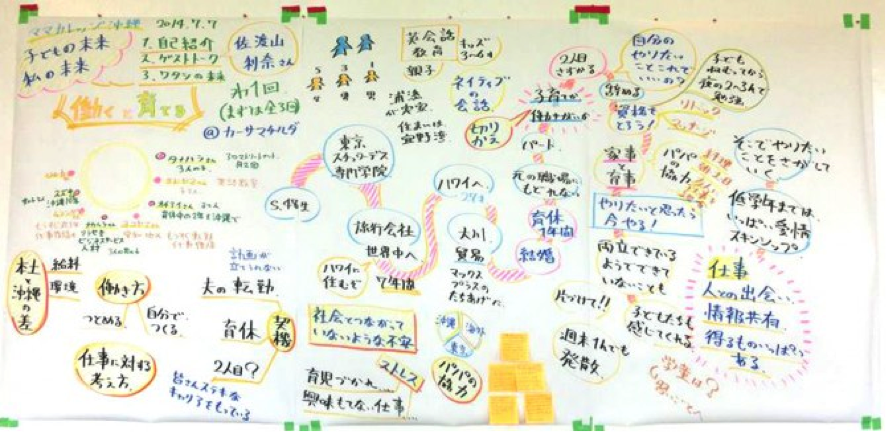

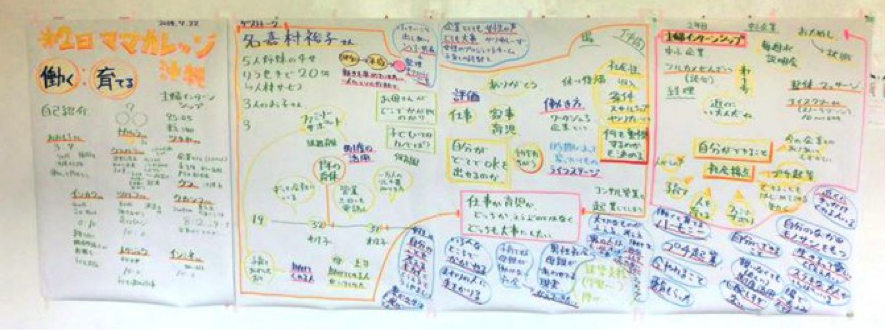

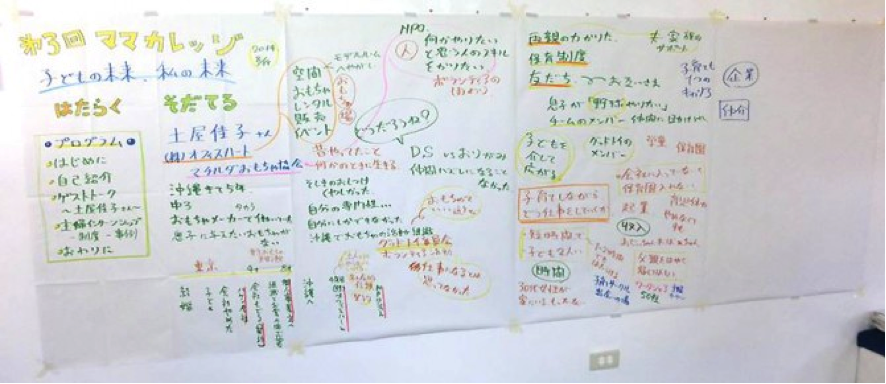

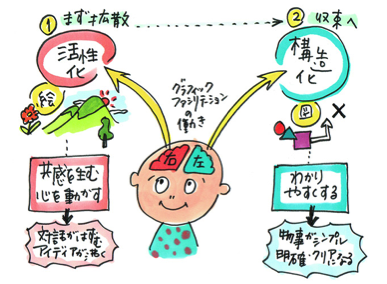

グラフィックファシリテーションには、大きく2つの働きがあります。

グラフィックファシリテーションには、大きく2つの働きがあります。

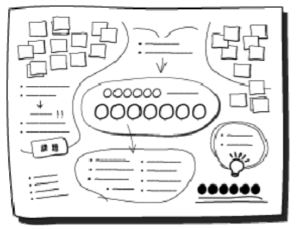

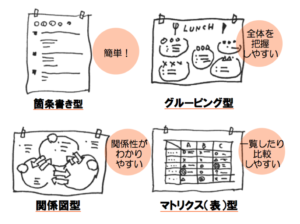

基本的な記録のやり方は4つです。「箇条書き型」は議論の流れを時系列に沿って振り返ることができます。ポイントとして、スペースを空けておくと、後で関連づけいしやすくなります。議論の内容によって、「グルーピング型」「関係図型」「マトリックス型」などに分けると、型の中で考えを深めていくので、抜けや漏れに気付きやすくなります。また枠組みに従って、強制的に発想させることもできます。

基本的な記録のやり方は4つです。「箇条書き型」は議論の流れを時系列に沿って振り返ることができます。ポイントとして、スペースを空けておくと、後で関連づけいしやすくなります。議論の内容によって、「グルーピング型」「関係図型」「マトリックス型」などに分けると、型の中で考えを深めていくので、抜けや漏れに気付きやすくなります。また枠組みに従って、強制的に発想させることもできます。