日本のホワイトカラーの生産性は、OECD加盟34カ国中の20番目と低いことが課題です。

ホワイトカラーの生産性を向上させる施策は様々ありますが、ここでは、業務効率化を進める際のヒントとして集中力を高める時間の使い方をご提案いたします。

~目次~

集中力の高まる午前中を活かす

「午前5時間制」の効果

企業における「午前4時間制」、または「午前4.5時間制」の導入例

小学校の教育現場から学ぶ「午前5時間制」

1.集中力の高まる午前中を

集中力の高まる時間は午前中とされ、特に午前10時から午前12時が最も高い時間帯といわれています。

一般的な企業の勤務時間帯が9時から18時であれば、午前中は3時間であり、勤務時間の4割にも満たない状況です。

仮に8時30分~17時30分の勤務時間とし、昼食を12時30分以降にすると、午前の部は4時間となり勤務時間の半分を集中力の高まる時間として確保できます。

前者と単純計算で比較すると、4時間÷3時間≒1.33となり33%の能率向上が図られます。

2.「午前5時間制」の効果

鳥取市立美和小学校の「午前5時間制」を紹介します(2016年11月4日の読売新聞朝刊)。

「給食前に通常より1時間多い授業をこなす「午前5時間制」に取り組んでいる小学校がある。

子どもの集中力が高い午前中を積極活用し、学力向上を目指す試みだが、『午後にゆとりが生まれ、教員の多忙感も解消できる』との声も聞かれる。

(中略)登校時刻は昨年までと同じだが、なわとびや朝の読書などの授業前の活動をやめ、1時間目の開始を25分早めて午前8時15分とした。

給食は5時間目終了の12時半から。

6月に実施したアンケートでは、約4割の児童が午前5時間制の導入で「勉強がしやすくなった」と回答。

保護者の4割超が「生活リズムの改善を意識するようになった」と答えた。」

このように企業においても始業時刻を早めて、午前の集中力の上がる時間をより多く確保することです。

結果的に能率が上がり、精度の高い業務をこなし残業時間も抑制するのです。

加えて終業時刻が早まることで家族団らんの時間も増え、自己啓発にも投資できます。

但し部署によっては顧客の時間ニーズに合わせる必要があり、柔軟に対応する必要があります。

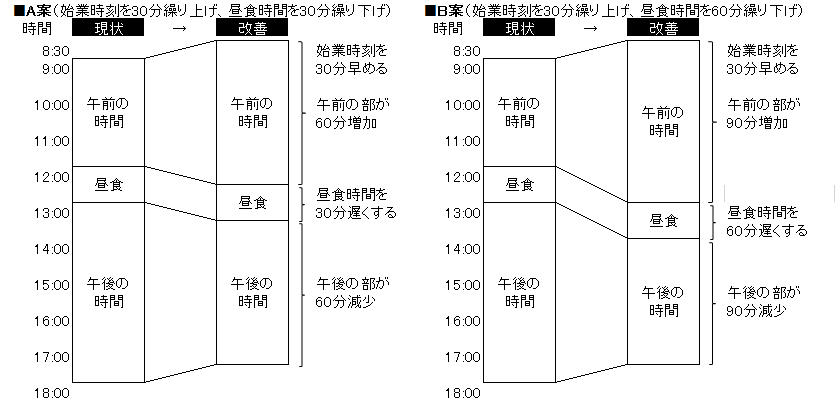

下記の例では2案あり、A案は午前の部を3h→4hへ1時間増やし、B案は午前の部を3h→4.5hへ1時間30分増やしています。

共に午前の部が増加した分、午後の部がそれだけ短縮されます。あくまでねらいは始業時刻と昼食時間の変更により、午前の部を多く配分し、朝の集中できる時間を増やすというものです。

3.企業における「午前4時間制」、または「午前4.5時間制」の導入例

BPSでは、ミスゼロの仕事術やタイムマネジメント、段取り術の研修により、業務効率化のためのスキル獲得と意識改革に注力し、研修を導入された企業様において多くの変化を生み出しています。

業務効率化に取り組んでいるものの手ごたえを感じられないとお考えの企業様は、ぜひご相談ください。