“オフィスの広さと香りの相乗効果”

東京都立科学技術大学の川上 満幸教授, 白井 朋実教授による研究論文『VDT作業における適正作業環境の設計要因』によると、VDT作業の適正な作業環境要因として、香り(濃度20%の覚醒作用)と、オフィスの大きさ(面積:4m×4m×高さ:2m)の重要性とその相乗効果が認められたとしています。(1)

論文を要約すると次のようになります。

■実験の内容

(実験の内容)

実験の対象にした作業は3桁の加減算式を被験者に計算させ、その答えを座位姿勢でキーボードにより入力する作業である。被験者は常にCRT画面を注視している状態であり、入力はブラインドタッチによるものとする。

実験の一連続作業時間は60分間とし、この作業時間中の総解答数、誤答数および脳波の出現量を測定する。作業の前後には疲労自覚症状調査、眼精疲労検査を行う。また、サーカディアンリズム(生物に備わる昼と夜を作り出す1日のリズムのこと)を考慮し, 実験を行う時間帯は同時刻となるようにする。なお、実験室内の環境は、平均室温21°C,平均湿度43%である。

(被験者)

被験者はランダムに抽出した眼、鼻、脳波ともに異常のない、男子21〜23歳の5名(平均:22歳)で、実験の対象作業には十分に習熟させる。

(実験条件)

実験の条件は、オフィスの大きさを縦2m×横2m,縦3m×横3m,縦4m×横4mの3条件(各条件:高さ2m)に、著者らのこれまでの研究結果から最も効果的であった、濃度20%の覚醒作用を有する香りを与えた場合(+FR)と与えない場合の2条件を組合せた計6条件である。

(香り)

香りの種類は覚醒作用を有する代表的なものとして,ジャスミン,イラン・イラン,ローズ,ペパーミントの4種類である。実験で使用した香りは、事前に被験者にアンケートを行い、この4種類の中から被験者の好みにより選択させる。被験者が選択した香りの種類は、ジャスミン 3名,ペパーミント1・2名である。

■実験の結果

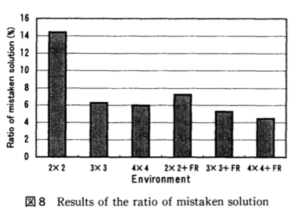

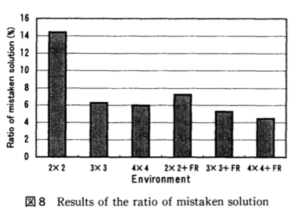

① オフィスの大きさによる誤答率

図8の通り、オフィスの大きさが3m×3m以上で誤答率が少なくなる傾向にあることがわかる。

② 香り

図11は香りがない場合の誤答率、図12は香りがある場合の誤答率である。香りを使用することで誤答率が減少していることから、その相乗効果が認められた。

(結言)

VDTにおける適正な作業環境要因として、

1)作業空間としてのオフィスは適正なサイズが存在する。

2)濃度20%の覚醒作用を有する香りとオフィスのサイズ(4m×4m×2m)は、作業能率と品質の向上、ならびに作業負担の軽減に寄与できる重要なファクターであり、その相乗効果に期待できる。しかし、この指摘したサイズは実験結果からの値であり、実務で適用する場合は同帰式(例:図11~図12)を参考にして、オフィスのサイズを決定するのが望ましい。

■大手ゼネコンによる香りの実験

また大手ゼネコンでもオフィスにおける香りの実験を行っています。パソコンの入力作業が中心のワーカーが在籍するオフィスに空気清浄機を設置し、レモン、ジャスミン、ラベンダーの香りを流したところ、レモンの香りを流したときはキーパンチ・ミス率が45.8%まで低下したそうです。これは鎮静作用のあるレモンの香りがパソコン作業による緊張感を緩和したものと考えられます。同じように会議室で香りを流した実験でも、香りを流さない状態より「会議の能率が上がった」というアンケート結果が得られています。(2)

■オフィスへの活用

以上から、オフィスサイズと生産性は相関があり、オフィスサイズは(4m×4m×2m)のように余裕があるスペースであると生産性が高く、業務ミスも減少します。香りについても社員ニーズにマッチしたフレグランスを用意することで同じような効果をもたらします。前者では、紙資料保管からPCによるデータ保管、不要な什器、備品等の撤去、オフィス形状にマッチした最適レイアウトなどの対策を行い、オフィスサイズの確保が求められます。後者においては、働き方改革における香りの重要性を認識し、試験的でもやってみることをおすすめします。ロビーやショールームの雰囲気作りやイメージアップに、リフレッシュスペースでの疲労回復、会議スペースや執務スペースの倦怠防止、カウンセリングルームでの不安鎮静など、香りの効果を場所別に活用してみるのも良いでしょう。

(参考文献)

(1)『VDT作業における適正作業環境の設計要因』 川上 満幸教・白井 朋実共著 日本経営工学会論文誌 2002年5月

(2) 『オフィスと人のよい関係』浅田晴之、上西基弘、池田晃一 (著) 日経BP社 2007年10月