2年目を目前に控えた新入社員の基礎固め!

みなさん、こんにちは。

ビジネスプラスサポートの浜崎です。

新入社員研修で必ず学ぶビジネス基礎スキル。

この基礎スキルは、はじめは学んだとおりに実践し、その体験を通して自分らしさや組織らしさが加わっていくものだと思いますが、月日を重ねるにつけ、段々と「我流」になってしまうもろさもあります。

これは、1年目の新入社員にも言えることで、このタイミングで修正しておかないと誤ったやり方や我流が染みついてしまい、そのまま修正するタイミングもなく、キャリアを重ねていくということになり兼ねません。

1年目には聞けたことも、2年目ともなると聞きづらくなる・・・

基本的なこと過ぎて、訊くのも勇気がいる・・・

■もうすぐ2年目!1年目の総復習として動画パックを活用する

そこでお奨めなのが、先日、スタートしたBPSの新サービス

ビジネス基礎スキル徹底マスター~動画パックプラン~です!

本日は、2年目を目前に控えた新入社員に、この動画パックプランをどのように活用するとよいのか?

お奨め活用法についてご紹介したいと思います!

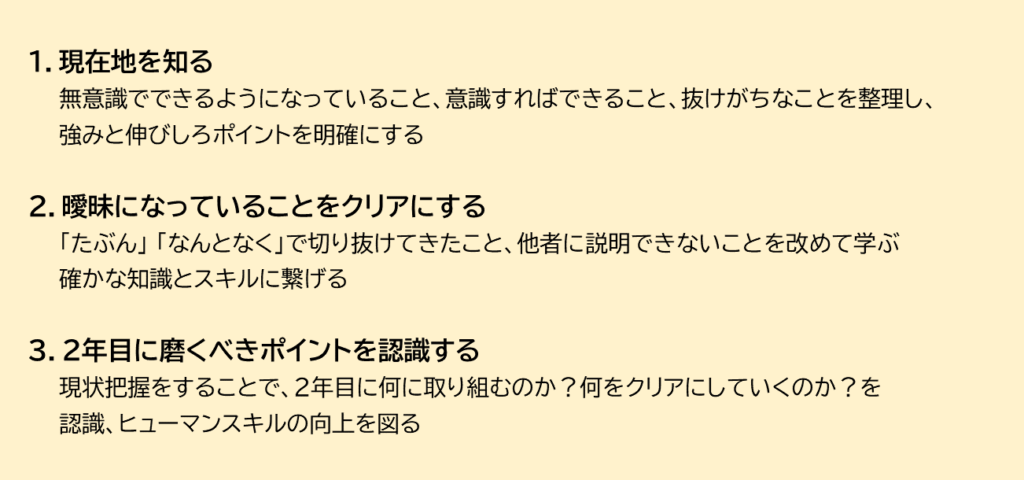

<1年目総復習の目的>

●STEP1 : 現状把握

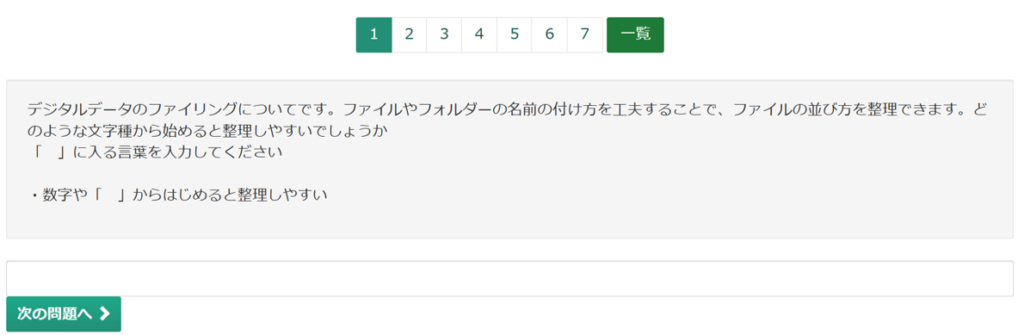

動画のテーマを選定する前に、まずは、どれだけ日々実践できているのかをチェックしましょう!

「やっている・やっていない」ではなく、「できている・改善点がある」の視点、加えて、「どのように」という形容詞(明るく)や副詞(いつも)などの品詞が付いていると検証しやすいです。

自己チェックと他者チェック(上司や先輩)など複数の視点でチェックすると客観的な検証ができますね。

チェック項目は、新入社員研修のテキストなどをもとに作成いただくと作る側の確認にもなるのでおすすめです。

★お申し込みはこちらから

※「お問合せ詳細」欄に、「動画パックプラン希望」と入力ください。

担当営業・コーディネーターからご連絡差し上げます。

●STEP2 : 内省する

現状把握ができたら、出来ていること、伸びしろポイントに対して、

「なぜ出来るようになったのか?」「なかなか習慣化しない要因はなにかあるか?」

などについて内省しましょう。

そうすることで、思考・行動のクセや得手・不得手を改めて認識することができます。

「出来ていないから、動画を見て学んで!」では、モチベーションは上がりませんよね。

また、なぜ?と深掘りしないままだと、誤ったテーマを選ぶことにもなりかねません。

ここはぜひ丁寧に行ってください。

一人で難しい場合は、同僚と一緒に振り返る、または上司や先輩と一緒に振り返っていただいてもOKです。

●STEP3 : 必要なテーマを選定する

現状把握と内省ができたら、テーマを選定します。

今回は、1テーマからご利用いただけるプランにしていますので、優先順位をつけながら選んでいただけるとよいと思います。

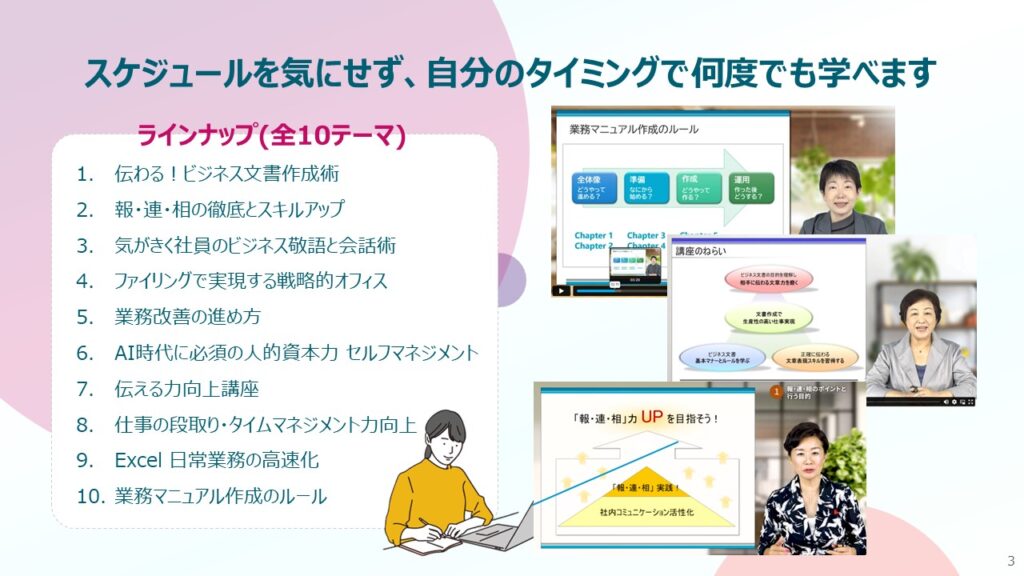

★ ラインナップ5テーマ ★

各プログラムの詳細はこちら

●STEP4 : 学習期間を設定する

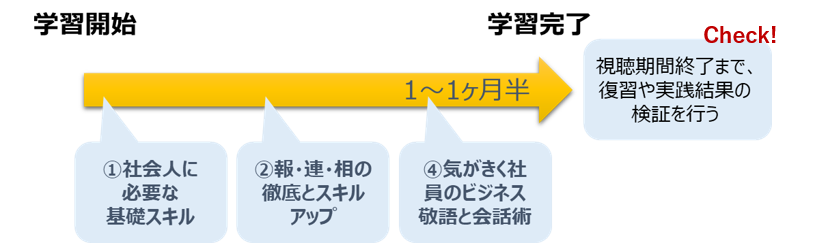

学習期間の目安は、1テーマあたり1ヶ月程度をおすすめしていますが、総復習としての位置づけとしては、1ヶ月で1~3テーマあたりが取り組みやすいです。

【学習モデル例】

●伸びしろポイント

・あいさつの実践にムラがある、反応が薄い

・相談はあるが報告が漏れがち ・まだまだ言葉づかいに課題が多い

1つのテーマの中に複数のコンテンツが含まれていますので、集中的に学んでいただく箇所を決めていただき、テーマの中で優先順位を決めていただくのも一考です。

●STEP5 : 2年目のビジネススキル達成目標を設定する

学習期間を終えたら、そこで終わりにせず、ぜひ2年目に向けた目標を言語化しておきましょう。

2年目社員として自身が目指す姿に必要な要素は何か?を考え、具体的な知識やスキルと結びつけることで、行動に移しやすくなります。

また、これを言語化しておくことで、職場の上司や先輩の指導にも活用していただけると思いますので、「ためになった」で終わらせないようにしましょう。

とはいえ、、、

自社の場合はどうなのか?

どう組み立てればよいか?

など、何かアドバイスが欲しいということがありましたらぜひビジネスプラスサポートへご相談ください!

の詳細は↑こちらから!

■お問い合わせはこちらから

※「お問合せ詳細」欄に、「動画パックプラン希望」と入力ください。

担当営業・コーディネーターからご連絡差し上げます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

次回の動画活用プランは、「営業の基盤力強化」です!

お楽しみに🍀