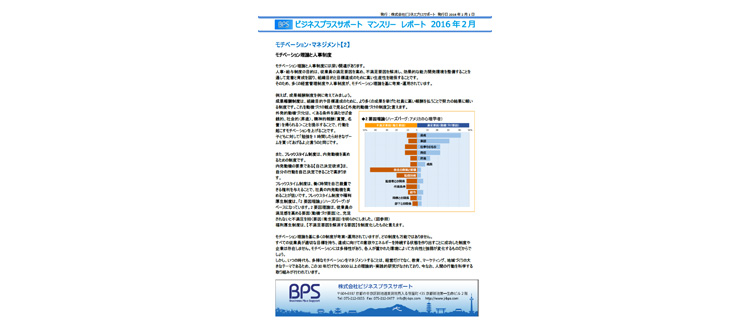

モチベーション・マネジメント【3】

モチベーション理論と新人育成

本レポート1月号でエドワード・L・デシの内発的動機付け理論に触れましたが、本号では、この理論を新人育成の観点から掘り下げます。

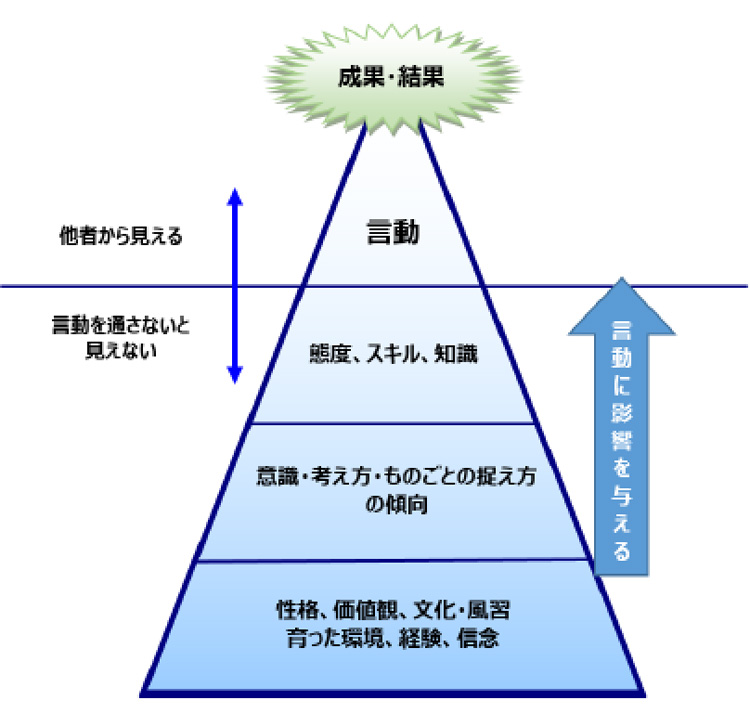

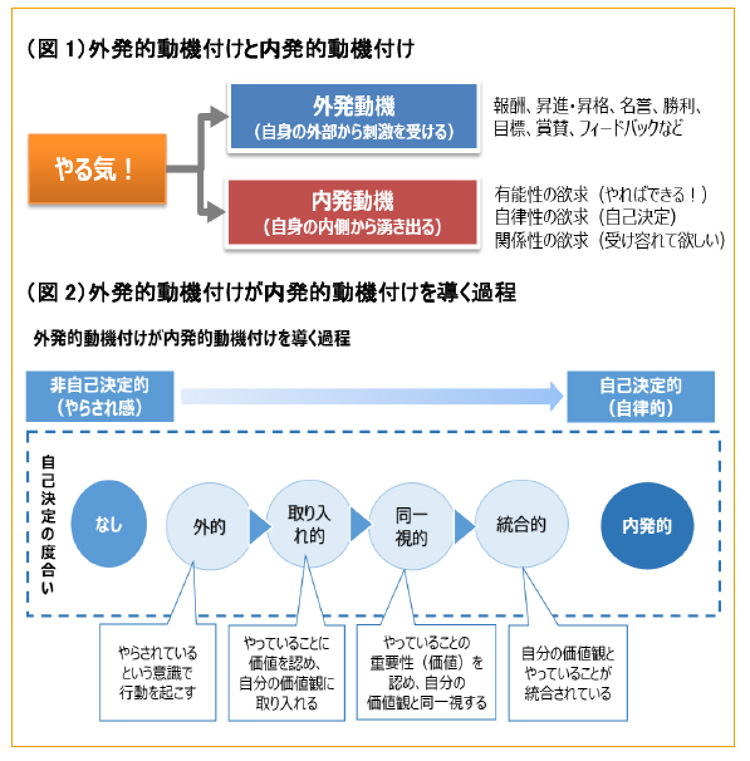

モチベーションを刺激する方法は、大きく分けて2種類あります。「外発的動機付け」と「内発的動機付け」です。

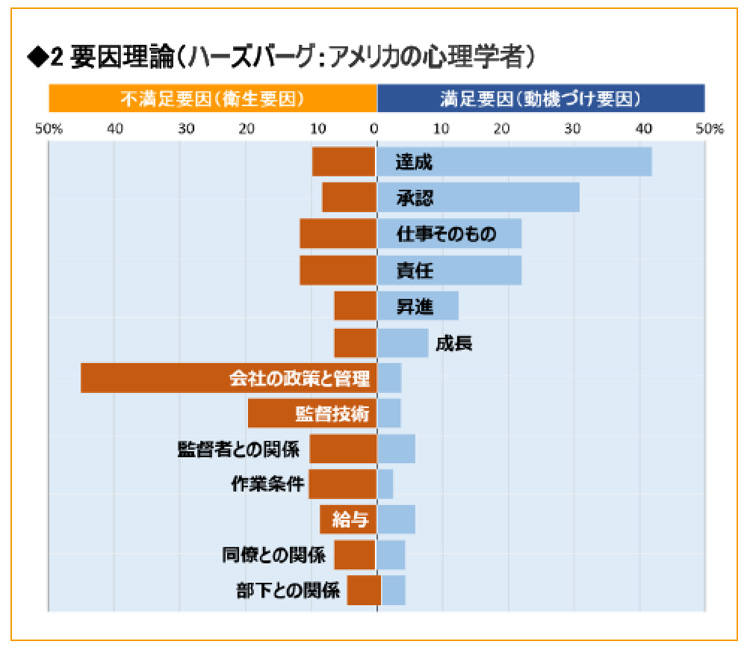

外発的動機付けは、外部から刺激を受けてやる気につながるもので、金銭的報酬や昇格などの経済的刺激と、認められる、褒められるなどの精神的刺激の2種類があります。

一方、内発的動機付けは、自身の内面から湧き出るやる気のことで、自己決定(主体性)や挑戦意欲、創造性に影響を与えます。(図1参照)

最近の研究では、外発的動機付けと内発的動機付けは対立するものではなく、外発的動機付けから内発的動機付けが導かれる場合があることが証明されています。

(図2参照:「有機的統合理論/櫻井茂男」を元に編集)

新入社員の動機付け

多くの新入社員は、入社後半年ほど経過すると、能力が低いと感じたり、周囲の人からの疎外感を持ったりして元気をなくします。

「自身の能力に不安を持つ=有能性の欲求が満たされていない」ということです。自己決定できる仕事は少ないでしょうし、自分の仕事にどのような意味や価値があるのかが見えづらい状態にいます。

動機の観点から言えば、有能性の欲求、自律性の欲求が満たされていません。さらに、周囲からの関わりが少なく、放置されている感覚を持つ場合は、関係性の欲求も低下しています。

このような場合には、以下の3点を心がけていただくと、彼らの意欲低下を軽減することができます。

意欲低下を防ぐ処方箋

- 業務の全体像を説明し、どの部分に自身が関わっているか、仕事の価値を認識できるようにする

- ある程度自己決定ができて成果の出やすい業務を与え、達成したら努力を認める

- 周囲の人たちが意識的に声をかける(存在を認める)