https://j-bps.com/wp/project/yoshikoshi/

今回はトリンプ・インターナショナル・ジャパンを改革し、19年連続増収増益に導いた元代表取締役社長の吉越浩一郎氏をゲストにお迎えしました。

「デッドライン仕事術」「早朝会議」「完全ノー残業」などで有名な吉越氏ですが、改革の真髄は、社員の意識を変えることでした。

業務改革、残業削減、社員の生産性向上に取り組まれている方に大きなヒントと勇気を与えてくれるコラムです。

https://j-bps.com/wp/project/yoshikoshi/

今回はトリンプ・インターナショナル・ジャパンを改革し、19年連続増収増益に導いた元代表取締役社長の吉越浩一郎氏をゲストにお迎えしました。

「デッドライン仕事術」「早朝会議」「完全ノー残業」などで有名な吉越氏ですが、改革の真髄は、社員の意識を変えることでした。

業務改革、残業削減、社員の生産性向上に取り組まれている方に大きなヒントと勇気を与えてくれるコラムです。

社員の意識変革を促そうとすれば、必ず抵抗があります。

それでも、決して諦めず、成功するまでやり続けること。

これが改革を進める際に最も重要です。

本気で生産性を向上し、残業ゼロと高業績を実現したいのであれば、トップが社員を論理的に説得し、一緒になってやり抜く姿を見せなければなりません。

日本企業の現場力は素晴らしいのですが、リーダーシップが弱いことが大きな問題です。

トリンプ・インターナショナル・ジャパンにデッドラインを導入した時は、社員にデッドライン(何月何日)を徹底して守らせるために、会議でつけた全員のデッドラインをすべて書き留めて、自分の方で確認して進めていきました。

会議で打ちあわせることはせず、課題解決施策の提出期日だけをデッドラインとして決め、担当者に自分で解決施策を初めから考えさせます。それが新入社員であっても同様です。

当初は、ロジックができていないヌケモレの多い施策が提出されますので、「なぜ、こうなるのか」「この点はどうなのか」「どうすればよいと思うのか」と徹底的に疑問を投げかけ、適切な回答ができない場合は、問題点を明確にした上で、出し直しということにして、再度デッドラインを設定して再検討・再提出させます。

敢えて「教える」ことをせず、徹底的に自分で考えさせるのです。

「報・連・相」ではなく、任せてやり切らせ、PDCAを何度も回させるのですが、私は、このことを習って自ら育つという意味で【習育】と呼んでいます。

習育を実践するために全員のデッドラインを控えた書類を日付別のフォルダで管理していたのですが、毎日、デッドラインが数十も出て来るため、本人に確認して質問するこちらの労力も大変でした。こちらが決めたデッドラインは100%当日になると問いただされることを徹底していかないと意識改革は成し遂げられないのです。

デッドラインは毎日の早朝会議で決めていましたが、一旦スムーズに流れ出すと私の方で意図的にデッドラインを早めていくので、最終的に翌朝がデッドラインになったため、社員はいつも悲鳴を上げていました。私の秘書に、デッドラインを書いた書類を捨てて欲しいと本気で依頼する社員がいたほどです。

結局、この繰り返しが社員の意識改革につながり、判断スピードとロジックが鍛えられたことで生産性が向上し、結果的に会社全体の経営スピードが飛躍的に上がり、高業績を実現できたと考えます。さらに、このことにより、完全な残業ゼロや課長以上の最低2週間以上の連続有給休暇も実現できました。

早朝会議では、容赦なくデッドラインを設定され、厳しく内容を追いかけられるため、中には席を蹴って出て行く管理職もいました。通常は考えられないことでしょうが、そのようなことができる関係が築かれていたと思います。

決めたことは厳しくやり切る、しかし、社員にはすべての情報をオープンにしました。

常に厳しいことを要求しますが、お互いに結果を出して、あくまでも社内は明るく、楽しい雰囲気にすることを心がけました。

そのため、早朝会議では、ジョークが飛び交い何でもフランクに言い合える雰囲気だったと思います。

そのような雰囲気づくり・コミュニケーションは、リーダーに求められる能力の中でも最重要な能力です。

今までと同じ仕事を短時間でこなすようにするばかりではなく、同じ短時間でも、より高い付加価値を生み出すようにすることが本当の生産性向上です。

その意味では、従来の働き方を変えなくては生産性向上を実現できません。

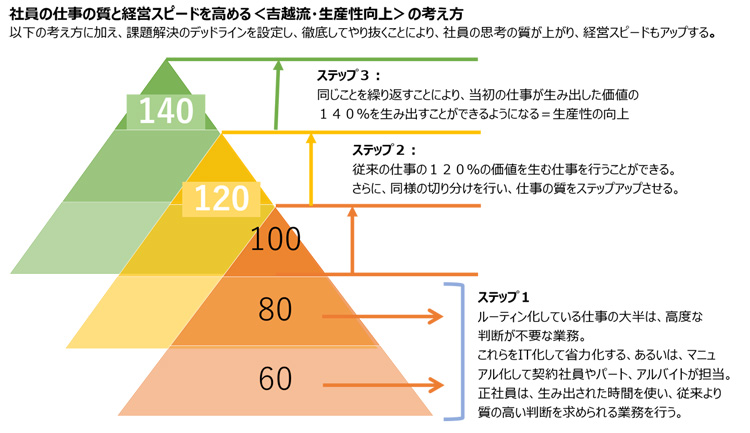

仕事の質を高めるために私が実践してきたことをまとめると、図1のようになります。

図1:社員の仕事の質と経営スピードを高める『吉越流・生産性向上』の考え方

スタート時点での仕事がオレンジの三角形だとします。その人は、より付加価値の高い「100」の仕事をすることができるのですが、多くの時間を「60」程度の生産性の低い仕事に費やしています。そういったレベルの低い仕事の多くは、IT化・ルーティン化・マニュアル化できる仕事なのです。

どうしても今後も自分でその仕事をする必要があるのなら、その仕事の効率を高める必要も出ていますが、より高い価値を生み出すために、「60」をIT化、あるいはマニュアル化してパート、アルバイトなどのより報酬の低い社員、あるいは自分の部下に、そういった仕事を逐次移行していくのです。場合によっては、その見直しによってその仕事そのものをなくしてしまうことができるかもしれません。

そのような見極めと整理を行うのがステップ1です。

勿論、この種のステップ1の仕事は流れ作業的な仕事ではなく遥かに内容のある、すでに「100」以上の内容の仕事になります。

オレンジ色の仕事領域を抱えたまま業務を増やせば残業が増え、アウトプットの質が落ちるだけですが、仕事の一部を切り離すことにより、その社員は、より複雑かつ重要な判断が伴う仕事に、その分の時間を使うことが可能になり、同じ時間で「120」の価値を生み出すことができるようになります。

これがステップ2の黄色の三角形です。

黄色領域の業務においても同じことが言えるため、さらに繰り返して一部の業務を切り離し、次のステップに上がると「140」の価値を生み出します。

このように自らの仕事の質をどんどん高めていくことで、生産性の高い組織づくりを実現できるのです。こういった仕事の仕方をすることで、部下にどんどん仕事を任せ、習育をすることができますし、パート、アルバイトなどのより報酬の低い社員との同一労働・同一賃金といった問題も起きなくなります。

そして、このような仕事の切り分けやIT投資を全体最適視点で判断し、徹底していくのは、言うまでもなくトップの仕事です。

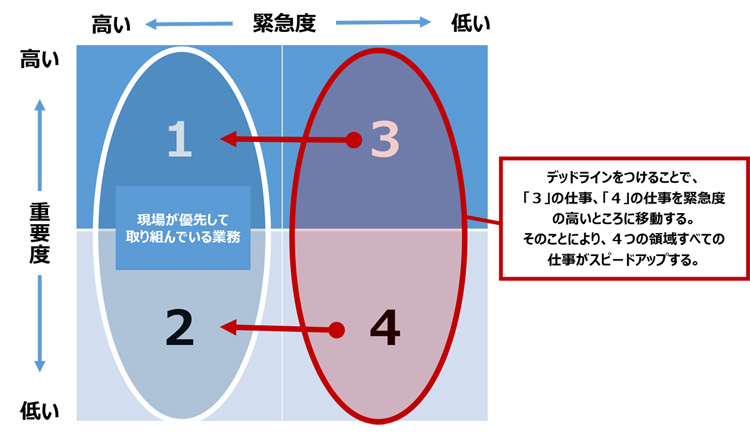

図2は、優先順位のマトリクスです。

現場では、緊急度の高い仕事(図の1と2)が優先され、3と4の領域が放置される傾向にあります。

そのため、上司は3と4の領域の仕事にデッドラインを設定し、組織として放っておかずに、やり切るようにします。デッドラインが引かれ、緊急度が上がるので、「3領域」の仕事は「1領域」の仕事になり、「4領域」の仕事は「2領域」の仕事になります。

「3領域」は、重要度が高いにも関わらず後回しにされている業務ですから当然として、緊急度・重要度が低い「4領域」までやり切るのは、なかなか大変なことです。とはいえ、業績に関わってくる組織のレベルは、徹底度で決まるのです。

例えば、デスク周りの整理整頓は、「4領域」に属することです。

「忙しい」のを理由に整理整頓されていない状態を見逃せば、細部をいい加減にする緩みが組織に生まれますし、効率面からも隠れた問題になります。

「4領域」まで徹底することにより、緩みを一掃する覚悟を見せるのです。

成長するためには、自他ともに律する厳しさがないといけないと考えます。

優先順位のマトリクス

男女雇用均等法の施行(1986年)から30年が経過した。

先進的な大手企業は、2000年〜2005年に女性活躍推進に対する取り組みをスタート。

アベノミクスでダイバーシティ対応が叫ばれるようになった2014年〜2015年にその他の多くの企業が取り組みを開始した。

霞ヶ関から遠い距離にある企業ほど、取り組みが遅い感触がある。

2014年に取り組みを開始した企業に顕著に見られる特徴は、経営企画室や秘書室、人事が作成したダイバーシティへの取り組み姿勢の文書を社長が読むことに終始している。

この状況では、社員・管理職は、総論賛成、しかし各論では腹落ちしない状態のまま。

つまり、

課題1については、社長の本気度を社員が推し量って対応していると言える。

課題2:男性社員の育児休暇取得について

いわゆる「パターナリズム」がはびこっている。

(注釈)

パターナリズム=強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益になるようにと、本人の意志に反して行動に介入・干渉すること。

この場合、男性管理職に差別している意識はないが、「区別」をして介入・干渉している。

現場でよく聞くのは、男性社員が育休の取得を上司に申請すると、

つまり、女性の育休は認めるものの、男性が休むのはマズイ、という趣旨のことを言われる。

パターナリズムは、家庭の事情で転勤を望まない男性社員に対しても発しられる。

今や、20〜30代社員のマジョリティは、夫婦で子育てをしたい!と考えている。

旧来の役割分担(女性は家事と育児を担当、男性は働く)意識は変化している。

制約社員マネジメントの問題は、役割意識の変化だけが要因ではない。

2014年3月末に団塊世代の再雇用が終了した。

2020年のオリンピックイヤーには、団塊世代は70〜75才になり、要介護状態になる人が増えてくることが予想されている。

(注釈)健康寿命:平均寿命から介護(自立した生活ができない)を引いた数。

2012年に厚生労働省が発表した日本人の健康寿命は、男性で70.42歳、女性で73.62歳)

この頃には、バブル入社世代がコア人材になり、管理職になっている人も多いだろう。

核家族時代に生まれているため、夫婦それぞれが親の介護をしなければならない世帯も多いと思われる。

コア人材が親の介護で休職・退職することは、企業にとって大きな損失になるため、「2020年問題」と言われている。

育児休暇は、「祝福される出来事」であるため周囲の人に発表したくなるが、親の介護は、隠す人も多い。

昇格に響くのではないかという配慮が働くためだ。

いわゆる「隠れ介護」であるが、このことも、すでに課題として顕在化している。

以上の理由で、今後は、女性社員・男性社員とも制約社員が増えてくると考えられる。

超大手企業は、すでに手を打ち始めている。

例えば、長時間労働の見直しと業務効率(生産性)の向上。

推進本部を設け、短時間で生産性を高める業務の進め方を推進している企業もある。

もう1つは、働き方改革への取り組み。

フレックスタイム制や在宅ワークなどの内発的業務管理意欲を高める取り組みだけでなく、縦割り組織を廃し、事業ユニット制を敷いて開発効率を高める取り組みなど、組織改革への取り組みも始まっている。

上手くいっている企業では、残った仕事を周囲に引き継ぎ、保育園に子どもを迎えに行くことができる環境。

うまくいかない企業では、仕事がたまっているが周囲に頼むことができず、電話で延長保育を依頼するが、それでも終わらずタクシーで保育園に向かう、という日々が続く。当然、家計に響くし、ストレスが溜まる。

しかし、管理職は、自身がプレイングマネージャーで余裕がないため、そのような状況が見えておらず、結果、放置されている。

ある企業では、時間制約社員が働き続けるためのプロジェクトが組まれている。

そのプロジェクトでは、「できない理由」を3回発言したらレッドカードで退場。

「いかにやるか!」を話し合い、知恵を絞ることが約束事になっている。

女性活躍推進は、女性の男性化ではないことを、しっかり意識することが大切。

最も効果的な解決策は、社長の意識醸成。

社長の意識が変われば、ウォーターフォールのように、その意識が管理職へ、そして社員へと流れていく。

女性活躍推進がなかなか進まない企業では、人事部、経営企画などが、社長が自分の言葉で必要性を語ることができるよう、社長の意識を変える方策を考える必要がある。