2025年11月28日

冬場の寒気と自律神経の関係 ― ビジネスパーソンが冬でも集中力を維持するために ―

皆さんこんにちは。ビジネスプラスサポートの川勝です。

冬になると「集中しにくい」「疲れやすい」「肩こりが増える」と感じる人が多くなります。

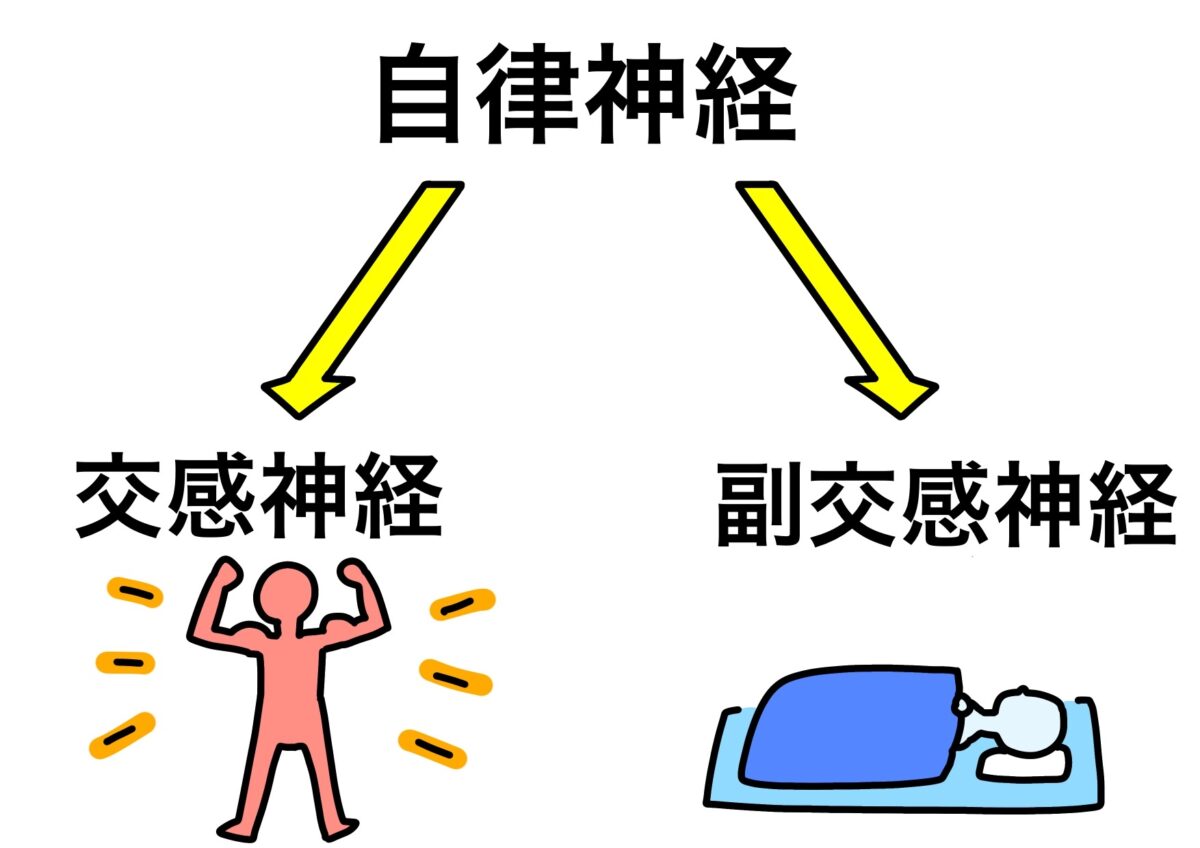

これは単なる季節的な不調ではなく、寒気による自律神経(交感神経・副交感神経)のバランス変化が大きく影響しています。

本日は来週から12月に入る前に、冬が自律神経を乱しやすい理由を押さえ、そのうえで仕事のパフォーマンスを保つための実践しやすい対策をご紹介します。

■冬に自律神経が乱れやすい理由

● 1. 寒さで交感神経が過剰に働く

外気が冷えると体は熱を逃さないために血管を収縮させます。

その結果、交感神経(緊張モード)が優位になりやすく、「肩こり・頭痛」「手足の冷え」「集中力低下」「睡眠の質の悪化」といった不調が起きやすくなります。

● 2. 日照時間が短くなる

太陽光が減ると、気分を安定させるホルモン「セロトニン」が不足しがちになります。そしてそれが朝のだるさや気持ちの落ち込みに繋がることがあります。

● 3. 運動量が落ちる

冬は外に出る機会が減り、筋肉を動かす時間が減少。血流が悪くなることで、さらに自律神経のバランスが崩れやすくなります。 (私はまさにこれが当てはまります・・・)

ですが! 冬にはこうした問題が起きやすいと自覚できていれば、対策を取り自分をいつもの状態に戻すことも可能、ということです。

■ 冬をいつも通り乗り切るための「3つの前向き対策」例

1. 「温める習慣」で交感神経の働きを整える

冷えは自律神経の乱れを招く最大の要因です。

体を適度に温めるように心がけましょう。

ポイント:首・お腹・腰など太い血管がある部分を温める。入浴は40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分入る。

2. 朝の光を意識的に浴びる

冬は光不足が続くため、意識的な“光の取り込み”が必要です。

ポイント:朝10分、太陽光を浴びる。通勤時に日向側を歩くようにする。起きたらカーテンを開け、部屋を明るくする。

3. 小さく動いて血流を促す「マイクロ運動」

激しい運動ではなくとも、“短時間でも動く”ことが、自律神経にとって刺激になります。おすすめの習慣:肩回し、1時間に1回は立つ、昼休みに5分歩く

環境に乱されやすい冬。

しかしだからこそ、「コンディション管理の差」が成果に直結しやすい時期ともいえます!

自律神経を整えることは、健康習慣というだけでなく「スキル」の一つなのではないでしょうか。

寒さは避けられませんが、対策を習慣化すれば、冬の不調を抑えつつ仕事のパフォーマンスを維持できますので、ぜひ身近なところから、試してみてください!